第3回:病気をもたらす社会システム

- Erwin Brunio

- 2024年3月8日

- 読了時間: 12分

更新日:2024年4月1日

2024年3月8日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第3回:病気をもたらす社会システム

在宅勤務

コロナによるパンデミックが明けて久しいが、仕事の多くは自宅で対応できるので日本橋にある会社オフィスへ行く必要性は正直なところあまり感じられない。もちろん来客やリアル会議などで週に一、二度は出社が必要な日もあるのだが、出社時間が定められているわけではなく、混雑する時間帯を避けた、たまの通勤は快適ですらある。

恐らくこうした状況は誰にでも、どんな職種でも当てはまるというわけではないだろう。私にも通勤時間帯での出勤が必要となることもあるのだが、電車の中はまるでパンデミックの前と同じようにすし詰めである。どうやら会社や職務によっては以前と変わらない勤務体系が義務化されているようで、恵まれている自分の環境が申し訳なく感じられたりもする。

一方で、私のような自宅勤務中心の働き方は、よく言われているように人間関係が希薄になったという弊害もある。会社の同僚と顔を合わせる機会が随分と減ったのも確かである。加えてとにかく身体を動かす時間がかなり減ったというのも問題だろう。普段から歩数計機能付きの時計を身に着けているのだが、平均してみると以前の半分も歩いていない。理屈からすれば以前のように会社と自宅を往来する時間が無くなったのでその分、身体を動かす時間に割けばいいだけの話なのだが、不思議とそんな風にはいかないのは、私が自堕落であるがゆえだろう。

私と同様、パンデミックの前後で運動量が大きく減ったという人は少なくないハズだ。人はこのようにして社会環境によって健康に関わる行動が変化するものである。前回は公衆衛生(みんなの健康)を取り上げたが、公衆衛生学の中においてウィルスや病原菌由来の病気とは別に「社会環境がもたらす病(やまい)」としてSDHなる概念がある。今回はこれをとりあげてみたい。

SDHとは

SDHとはSocial Determinants of Health、健康の社会的決定要因である。ごく簡単にいえば、私たちの健康や病気のメカニズムを社会システムの視点でとらえるといったところだろうか。

臨床医は目の前の患者さんを診て、慢性疾患なら当人の行動習慣を、精神疾患なら当人の認知の習慣をその原因や治療の拠り所としたりすることだろう。あるいは遺伝性を疑ったり、感染症ならばその原因菌やウィルスが何かを推察したり検査をして調べたりするかもしれない。このように、どうやって病気を治そうかと考えた場合、病気の原因分析や治療方針として患者本人の観察に目を向けることが基本となるだろう。よもや発病の原因を「社会」と発想すること自体が医療現場ではそぐわないものであり、その意味ではSDHは医療現場とは距離をおいた概念といえそうだ。

また、発病した側の私たちも「社会」が病気をもたらす“病原”であると認識したりはしないだろう。医者から「その病気は社会が原因ですね」と言われても困惑するだけだ。発症した病気の根源的な“治療”を考えたとき、手術や注射ではなく「社会システムを変える」という方向性を考えるというのは医療者、患者のどちらにおいてもちょっと遠いところにある。

しかしながらよく考えてみると、いくつかSDHの概念がすんなり該当する症状もありそうだ。例えば花粉症は戦後日本における緑化推進政策の中で、成長の早いスギとヒノキを中心に植樹活動をしたことが大きく関わっている。また、水俣病や四日市ぜんそくなど、過去の公害は被害者個々人の治療をすればそれでよいというものではなく、原因となった工場や作業工程をどうにかしなければならないものであったことは疑う余地もない。

このようにして考えてみると病気の原因にはウィルスや菌、あるいは遺伝子とは違った、「社会システム」がそれをもたらしているものがあることは了解できそうである。また、原因が社会システムということであれば、それを“退治”できるのは医療者ではない。政策を決定する自治体や政治家であったり、あるいは工場閉鎖を決断する企業の責任者であったりといった構図もまた、普段、私たちが認識しているところの病気~治療の図式とは随分と違ってみえる。

SDHの歴史探訪

SDHなる概念の歴史を紐解いてみると、公衆衛生学分野ではなく、社会学者のデュルケームが取り上げたところの「自殺論」あたりが“源泉”のように思えてくる。彼は社会学の創始者の一人であり、この学問が産声(うぶごえ)をあげようとしていた時代に、周囲からの「社会って何?単に個人の集まりじゃないの?」といった批判を大いに浴びたという。要するに社会学などは妄想ではないのか、といったツッコミである。

この論争、実は完了しているわけではない。彼あるいは社会学者らの唱えた「社会実在論」を否定する人たちは社会なる概念を幻想だという。こうした立場、「社会名目論」「社会唯名論」は完全に消えたわけではない。ただ、「社会」について私たち日本人にあっては小学校で学んだ教科でもあり、今さら「社会という概念は幻想である」と思考することの方がかえって難しそうだ。一方、ではこうした反論に対して果たしてどのように応対することがいいのか、社会なる概念の存在を肯定するのもまた案外と難しい。

デュルケームが整理した「自殺論」とはつまり、こうした批判に対して「自殺は社会システムがもたらす」ことを社会実在論の論証的に用いたのではないかとも考えられている。例えば、社会規範による拘束力が強い文化において発生するところの自殺は、個人の欲求を過度に抑圧するところから生じる「宿命的自殺」であり、その逆に社会規範がゆるすぎる文化でおきる自死は「アノミー的自殺」といった具合だ。

「アノミー的自殺」という概念はわかりにくいので少し補足しておこう。私たちは自由度が過ぎると、欲望が果てしなく続き歯止めが効かなくなるという。何かが満たされればまた新たな何かが満たされていないことに不満がうまれ、これが繰り返される中で何れは実現できない欲求に直面し幻滅してしまう。自殺するのだから幻滅というよりも絶望してしまうといったニュアンスの方が近いかもしれない。アノミーとは社会的規範の動揺によって生じるところの欲求や行為の無規制状態のことであり、このタイプの自殺は不景気よりも好景気に多発する。

こうした自殺の分類と、文化圏別、時系列での数値的な説明―自殺率が各文化圏によって大きく異なり、かつ安定している―によってデュルケームは「社会なるものが“実在している”と認識しなければこうした数字の説明がつかないではないか」と社会名目論に対する反論材料とした。要するに「自殺論」を発表することで「社会学」が「在る」ことに説得力を加えた、というわけである。

SDHの“治療法”

では、病気の原因を「社会システム」としてみたときに、具体的にはどのような打ち手が考えられるのだろう。前回みてきたような公衆衛生の“実践家”は一体、どのような活動をしたらいいだろうか。少なくとも医者や看護師、薬剤師といった専門力とはちょっと違ったスキルとアクティビティが必要となりそうだ。いくつか列挙してみよう。

(1)教育システムを変更する

教育システムの向上により発病やその拡大を防げる疾患は多い。Covid-19のパンデミックで明らかになったように、感染症予防としてのマスクやうがい、手洗いの重要さが理解浸透されている国は、被害を最小限に防げる可能性が高いだろう。

また、義務教育には「体育」という科目があるが、運動嫌いな人であれば「体育」授業を“強制”的に受けていた学生時代がもっとも運動していた、という人も少なくないはずだ。体育という科目を1週間のうちどれくらい設定するかによって、あるいは高校や大学においては身体を動かす教科を必須とするかどうかによって健康行動に影響をもたらすことになるし、卒業してからの運動習慣にも関わる。「体育」を「保健体育」にまで広げると、性感染症リスクを減弱させる方法論としてこれ以上ない最善手にさえ思われる。

道徳教育もSDHの視点で重要となる。いじめや暴力が社会悪であることがより理解されそれが抑制されることで精神疾患や自殺の発生リスクは減弱することだろう。また、反社会的行為による悲劇を学ぶことでゴミのポイ捨てやスピード違反が減り、街の衛生環境が改善し感染症の拡大も交通事故死の数も減らすことが出来る。

(2)街づくりプロジェクトを実施する

安全な住環境が病気を遠ざけることにつながる可能性は高い。公害による呼吸器疾患は都会から離れることでリスクを減らすことが可能だろう。バリアフリーの家に住めば転倒による骨折リスクを軽減できる。日照時間の長い地域に住むと皮膚系疾患のリスクが高まるといった研究あり、他方で日照時間の短い地域では自殺リスクが高まるといった研究もある。医療機関とのアクセスというファクターはより直接的であり、こちらはむしろ都会から離れることでリスクが上がりそうだ。

私たちは自らの自由意思で住環境を決めているかのような認識をしているが、なかなかどうして行政の政策や商習慣によって住む地域は大いに影響をもたらすはずだ。街づくりプロジェクトはヘルスケア領域への関心が高いものも多く、電気で走る自動バスが運行されれば排気ガス(→呼吸器疾患リスク)の軽減に加え、ひきこもりがち(→精神疾患リスク)の人を救うかもしれない。「見守り」機能が充実すれば、認知症によって徘徊している人をいち早く見つけることもできるだろう。

先日、「産後うつ」に対する発生防止や治療に関する論文を読んだが、そのリスク減少策には抗うつ剤の処方よりもむしろ自治体による環境整備の方が成果を得られそうである。何故ならば「自宅と公園とが近い」ことが産後の鬱(うつ)を発生させない重要因子らしいのだ。もちろん、一つの研究結果だけで断定的な結論を下すのは早とちりかもしれないのだが、近隣の人とのコミュニケーションの場があり、こうした時間が多ければ「産後」に限らず、およそ精神疾患一般のリスクを減らすことが出来るかもしれない。

(3)労働環境を改善する

私のようにリモート環境での仕事が増えたせいで運動不足になるようなビジネスパーソンに対しては、以前のように平日毎日出社を原則とするという策が効果的なのは明らかである。とはいうものの、既にリモート環境という働き方に慣れてしまった今、競合他社が自由選択なのに毎日の出社を強制したのでは優秀な人材が集まらないといった側面もあろう。

その意味では「昔に戻す」策は有効打ともいえないだろう。会社オフィスにスポーツジムを併設するといった取り組みの方がむしろ現代的だ。就業規則として通勤する時間帯をフレキシブルにすることで満員電車等の感染リスクが増える場を避けることもできる。

また、アスベストによる健康被害に代表されるように、職場での化学物質曝露、放射能被ばくのリスクといった視点での労働環境課題もある。個人レベルの視点では「そのような仕事に就かない」という選択肢が解決策なのかもしれないが、社会的には危険を伴う仕事が消えるわけではないので、社会課題としてとらえるべきだろう。ロボット工学の進歩などかこうしたSDH課題解決の一助となる可能性はありそうだ。

社会疫学

病気を治す、病気を予防するということに従事しているのは医療者ばかりではない。SDHの視点で病気をとらえるというのはいかにも公衆衛生学的といえるだろうが、前述した自殺論は「社会学」の領域であるし、本コラムのタイトルである「疫学」もまたSDHを見据えた学問領域といえるだろう。SDHをテーマとする学問領域は少なくない。

なかでも特に“ドストライク”といえそうな学問領域は社会疫学ではないだろうか。「社会疫学(原題:Social Epidemiology)」(大修館書店、2017)によれば、つい最近まではこのような学問領域は無いものと認識されていたらしい。契機となったのがSocial Science & Medicine誌が2000年に掲載領域として追加したときで、こうして社会疫学なる学問が“社会的に“認知されたという。社会疫学は歴史の浅い分野ではあるものの「疫学」分野の一つとして、「社会」課題であるところのSDHを紐解き、この解決策を講じる学問といえる。

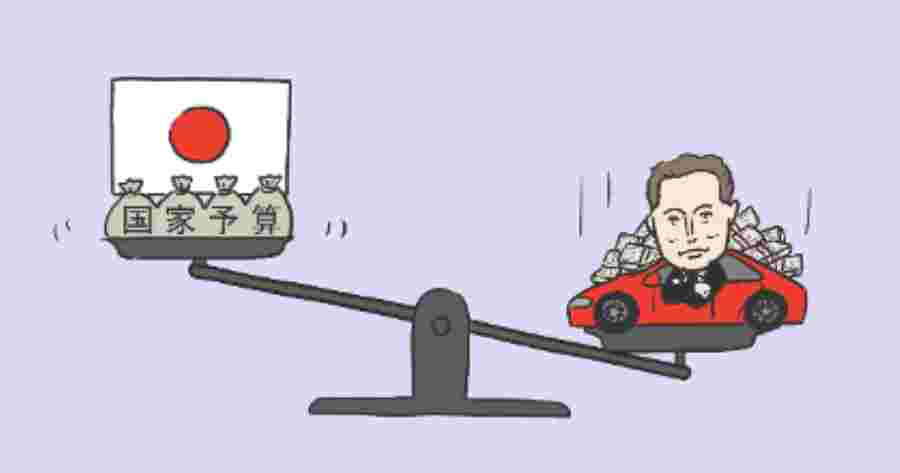

また、そのSocial Science & Medicine誌に以前から設定されていたという領域であるところの、医療社会学、健康心理学、医療人類学、医学地理学、医療経済学のそれぞれもまたSDHと無関係ではないだろう。貧困や経済格差が大いに人々の健康へ悪影響をもたらすことは前回とりあげたところであるが、医療経済学に限らず、マクロ経済学もミクロ経済学も、そして行動経済学もSDHの解決には関わる分野といえる。その他、「環境疫学」なる「環境」に特化した疫学もある。もちろん課題解決に目を向けることが肝要なのであって、私たちがこうした学問領域のクリアな線引きにこだわる必要はあまりないだろう。

個人的な課題

学者ではなくとも政策を決定する立場やその周辺の仕事に従事している人もまた、SDHの改善策を講じたり実施したりすることで“公衆衛生の実践者”となりえる可能性は大いにある。むしろ、こうした国や自治体の政策決定者の方が、SDHに特化していうならば医療者よりも活躍する可能性が高いともいえそうだ。もちろん、その当人が自身を“公衆衛生の実践者”として自認しているかどうかは別の話ではある。

その意味では前回の公衆衛生(みんなの健康)、今回のSDHに関心をもち「自分も何か貢献できる仕事に就きたい」と思われた人は、果たしてどのような就職活動をするのが相応しいのだろう。私は製薬企業社員であり人材のリクルートにも関わってきたが、入社希望者の多くは「病気に苦しんでいる人を助けたい」思いを口にする。しかしながら、その思い、動機は医療従事者や生命関連の民間企業に就職するばかりが選択肢ではないということである。

「都会では自殺する若者が増えている」というショッキングな歌い出しの曲がその昔、ヒットしたらしい。続く歌詞は社会問題にふれた自身の一人称として「だけども問題は今日の雨。傘がない」としている。

SDHに関わる課題は多岐にわたり難題も多い。「だけども問題は」リモートでの仕事が増えたことによる運動不足、これが当面、解決すべき私のSDH最重要課題である。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第3回おわり。第4回につづく