第15回:資本主義が誘う医療行動

- Erwin Brunio

- 2025年3月3日

- 読了時間: 13分

更新日:2025年4月4日

2025年3月5日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第15回:資本主義が誘う医療行動

猫の曲芸

品川駅のほど近くにあるアクアパーク品川は、光や映像技術を凝らした都会的な水族館である。特に夜行われるイルカによるショー「ナイトver.ドルフィンパフォーマンス」では幻想的な世界が演出され美しい。以前はよく家族で観に行っていたものだが、それは自宅からさほど遠くなかったからというよりも貧乏性のせいだろう。当時、家族分の年間パスポート(年パス)を購入したというプレッシャーがそうさせたのであり、年パスが切れてからはまだ一度も行ってない。それにしても1回の入場料が2500円で、何度でも入場できる年パスが4800円。うまい価格設定だと思う。次に行く際はまた年パスを購入しようと思っている。

動物によるショーは動物愛護協会からの批判を受けたりもするのだが、罪もない豚や牛を平気で食べる私にそのような視点で考える繊細さがある筈もない。純粋に動物が持つ能力の凄さと、それを調教する人と動物との触れ合いが興味深く、私は大好きである。こうした動物によるショーは大抵の場合、普段の生活では触れ合うことの無いイルカやオットセイ、シャチなどが私たちに曲芸を見せてくれるものであるが、栃木県にある那須どうぶつ王国では別の意味で意外な動物がショーを見せてくれる。猫である。

ご存知の通り猫は私たちの日常の中でよく目にする動物であり、芸をする猫が種族として特に珍しいというわけではない。ただ一方で猫は総じて気まぐれであり、犬のように「お手」や「お座り」をしてくれるようにはならない。では那須どうぶつ王国ではどうして人前で曲芸が出来るのか調べてみたところ、芸がうまくいったら生の肉を与え、芸がうまくいかなかったら火を通した肉を与えているという。これがどうも腑に落ちない。そうであるならば飼い猫に芸を仕込むこともワンチャンスありそうで、やはり何らか別の秘策があるに違いない。

その点、私たち人間の方が猫よりも“単細胞”かもしれない。資本主義社会にあっては大抵のことはお金というインセンティブを設計しておけば、わずかなアウトローは居るにせよ全体的には報酬が高い方へと集団を導くことが簡単に出来る。例えば、売り上げを伸ばした営業マンは、そうでない営業マンよりも給料を上げることを約束する。大学教授になったら准教授よりも給料を上げる。そうすることで会社や大学機関が望む方向へ人間は勝手に動くのである。

このように資本主義はお金というインセンティブ、人参をぶら下げることで権力者側が望むようにコントロールできるというメリットがある。だからこそ、様々な文化圏で受け入れられてきたのだろう。まるで人類すべてが守銭奴のようで嫌になるが、少なくとも古い時代の「言うことに従わねば命を奪う」という社会システムと比べたら格段にマシである。

前回は直美(ちょくび)問題という医師の雇用市場問題を取り上げたが、今回は医療本体の方に目を向け、資本主義システムとの折り合い方を概観してみたい。

長瀬効果

只今、国会では高額療養費の制度変更について議論の真っ只中である(2025.2.26.現在)。この中で出てくるキーワードが「長瀬効果」だ。これは1935年に当時の厚労省保険数理技師であった長瀬恒蔵氏が発表した医療費の方程式、長瀬式に由来するものである。細かい計算式はともかくとして、長瀬効果という言葉は「患者が経済的な理由から診察を受けなくなる」つまり、受診控えとほぼ同義で使用される。

随分と以前のことであるが私も月額にして数十万円の医療費が掛かったことがあり、それが後日になってほとんど返金されたのは高額療養費制度のおかげである。日本の高額療養費制度とは、月間の医療費が一定の金額を越えたらそれ以上は患者が負担しなくてよい仕組みである。今回、その条件を患者目線でいえば“改悪”、つまり患者負担分を現行の制度よりも増やすことで、公的なお金が5000億円ほど抑えられるというのが審議中の事案だ。

この5000億円、実は「国が払う分を減らして、患者が払う分を増やす」という部分は3000億円でしかない。では残りの2000億円は何かというとそれが長瀬効果、つまり「自腹で払うくらいなら病院へ行きません、治療を受けません」と、患者が態度を変更することによってもたらされると見込まれているものである。

医療費高騰は社会問題であり、医療費が抑えられるということ自体は社会にとって大いに喜ばしいことであるが、受診控えという話では大手を振って喜ぶわけにもいかないだろう。患者さんの健康を害し寿命を縮めるということにもなりかねない。はたして法案の行方はどうなるのだろうか。

アメリカの医療経済

その点、アメリカの医療政策は良くも悪くも徹底した自由主義という信条から比較的シンプルに設計されているようにも感じられる。「神の見えざる手」よろしく、医療分野にあっても、日本のように生まれたその日から誰もが皆保険制度に組み込まれるということはなく治療費は自分で支払う、が基本だ。実にアメリカらしい。具体的なイメージとして例えば私たちが日本の病院を受診してその支払いが仮に3,000円だったとする。これがもしアメリカならば10,000円自腹で支払うというのが皆保険制度ではないということである。日本は差額の7,000円を国(保険者)が肩代わりして支払ってくれる。

医療費に関する制度は文字通り死活問題である。恐らく、アメリカでは支払いが困難で“長瀬効果”が生じていることだろう。もはや薬の値段だけでも数十万円、数百万円といった治療が珍しくもないため、将来の不安解消のためには何らかの民間の保険に入っておくことが不可欠だ。ただし、それすらも自由競争のロジックなのであり、様々な治療を安価で受けられるといった手厚い保険は保険料も高額である。

さらには救急救命のコンテンツも悩ましい。例えばニューヨークで救急車を呼ぶには7万円が費用として掛かるらしいが、これでは一刻を争う容態でも躊躇する人もいるだろう。一方で、私などはこれまで幾度となく救急車のお世話になっているのだが、正直いえばこのように有料化してくれた方がかえって遠慮がいらないという気持ちにもなる。特に日本ではこのところ救急車をタクシー代わりに使っている、といった批判的論調が広がってきており、その“同調圧力”がどうにも救急車を呼ぶことをためらわせてしまう。悩ましい。とにかく良し悪しの話ではなく、保険制度や救急車の有料、無料のお話はどうやら国民性、文化や歴史が関係しているようで各国各様である。

もちろん、アメリカが貧しい人に徹底して冷酷な社会という訳でもない。軍隊で働き退役した軍人であるとか、障害者、高齢者といった人に対してはメディケイド、メディケアといった医療制度がある。ここでは詳しくお話しないが、ザックリいえばこうした制度は日本の皆保険制度と似ており社会的なセイフティーネット、救済システムといえるだろう。

一方でこうした制度の対象ではない人たちをアメリカはサポートできていないということでもある。高額療養費の懸念があるとはいえ、民間保険に入るかどうかは個人の自由である。視点を変えてみれば医薬品の価格設定や医療サービスの価格決めといった、様々なところで自由な資本主義のロジックが働くことは、大いなる医療ビジネスチャンスの国ともいえる。それがアメリカの社会正義ということなのだろう。

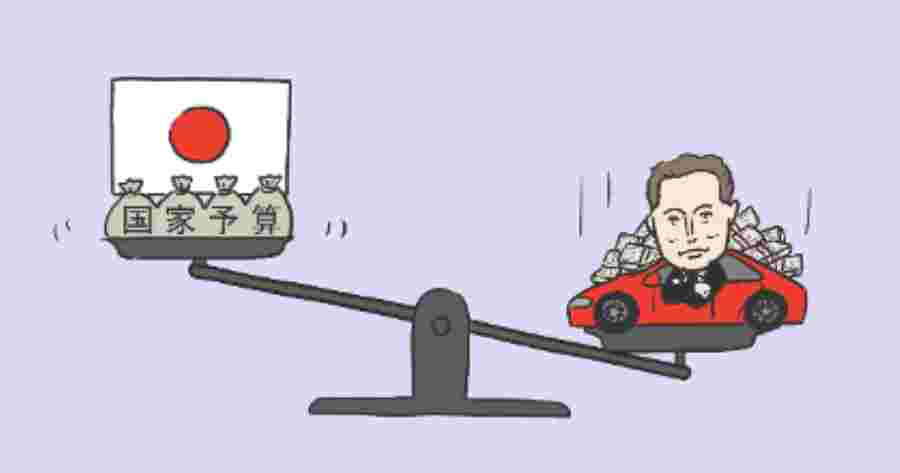

因みに、他国から見れば“特異”な制度であるアメリカは、先進国の中にあって突出した医療費支出となっており、対GDPの中での医療費の比率は常に世界一である。一方で、では平均寿命も世界一かといえばそのようなことはなく、むしろ先進国の中では最も成績が悪い。経済合理主義のアメリカが経済合理性を徹底した挙句に、こと医療に関してはコスパの悪い、経済的に非合理な状況だというのはなんとも皮肉である。

診療報酬

対してここ日本では、医療の行く末、ベクトルを決める政策の中心を成すのが診療報酬制度である。医療者はよく「点数がつく」といった表現をするが、診療報酬制度は様々な医療行為をきめ細やかにそれぞれ点数をつけ、それによって医療者が得る報酬を規定している。

1点は制度が出来た当初からずっと10円で固定されており、例えば医療機関にとって“お客様”である患者さんが来院すると、初診料として291点、つまり2910円が病院にとっての「売り上げ」となる。検査費や薬剤費などはこれとは別で請求する。患者側の負担は基本的に3割というのが皆保険制度なので、初診料としては2910円×30%=873円を病院に支払うことになる。検査等も3割負担、つまり70%オフである。病院はこの医療行為を国(保険者)に申請し、後日に残額が病院に振り込まれる。

冒頭の長瀬効果は、診療報酬の制度改正によって患者の負担割合を変更する度に生じる。例えば、2022年には高額の収入が無ければ70歳から74歳までは2割負担と改められたが、「いままで1割だったのに」ということで受診控えをしたという人もあったことだろう。また、その昔は高齢者の医療費の自己負担額を無料にしたことがある。そうなると常に病院の待合室は高齢者で満員、しまいには医療機関というよりも高齢者の社交場のようになってしまった、という黒歴史(?)もある。診療報酬制度は私たちの受診行動を左右するのである。

お金で態度を変えるのは患者側だけではなく医療者側も同じだ。その昔であれば患者をいつまでも入院させておけば安定収入、「売り上げ」に貢献していたが、結果として世界でもっとも入院期間の長い国として“悪目立ち”してしまった。もちろん、入院期間が総じて長ければ医療費高騰という問題にも直結する。そこで診療報酬制度に手が加えられたわけである。具体的には15日までの入院治療費のベースを4500円、以降を1920円にするなどしたことにより、大幅な入院期間の短縮に成功している。15日を超えて入院させることに病院経営としては経済学的なうまみがなくなったのである。入院期間の平均は1984年の39.7日から、2005年では19.8日に減っている*。

“過剰な医療行為”に関して、参考までに個人的な経験もお伝えしよう。以前、勤務中に体調を崩し会社オフィスに一番近い診療所に行ったのだが、そこで「風邪ですね」と診断された。重い病気ではないことがわかりそこまではよかったのだが、診察が終わって渡された薬をみたところ、なんと全部で12種類もある。オフィスに戻ってこの話を会社の同僚に伝えたところ「重病ですね」と笑われてしまった。風邪と診断されたのに薬は12種類。薬の出し過ぎはポリファーマシー問題とも言われ、医療費高騰の視点だけではなく、飲み合わせによる効き目の減弱や副作用リスクの増大などにも関わってくる。

DPC制度

入院期間やポリファーマシー問題の是正を進めるために、診療報酬制度は都度、更新されている。基本的には2年に1回だ。中でも大きなターニングポイントは2005年だろう。この年に制定された包括評価制度はDPC(Diagnosis Procedure Combination)と呼称される。それまでの医療では薬の処方も検査も増やせば増やすほど医療機関が潤うというものであったが、例えば「肺がんの治療」として1つに“包括”させ、その中でどのような検査や治療がされても報酬金額を定額にするという仕組みの導入である。

より正確に言えば、病気になって間もない時期や、病状が安定せず集中的な医療介入を要する時期(急性期)の症状に対して、行われた医療行為のうち入院基本料、投薬、注射、検査、画像診断、処置をセットで「包括算定」として1日当たり定額報酬となる。これによって無駄な検査や医薬品の処方が抑えられるというわけだ。仮に「風邪」が包括算定となったなら、前述した診療所は12種類の薬を処方するどころか、今度は1種類か2種類、あるいは全く薬を出さなくなったりするかもしれない。それが悪い意味で“患者ファースト”とは真逆の“経済合理性”である。因みに、手術や麻酔、リハビリに要する費用は包括算定には含まれず、従来通りの算定(出来高算定)となる。

DPC制度によるメリットとして、無駄な医療費が掛からないことに加え、患者の視点からは余計な検査負担や薬による副作用リスクを回避できるという面もある。一方で、医療者からは「真に当該の患者にとってベストな医療を提供すると赤字になることもある」という声も聞こえてくる。これこそが“患者ファースト”であり、世の中捨てたものじゃない。とはいえ医療技術や検査システムは日々進歩すると同時に高額化し続けている。医療費の高騰を抑えつつ、適切な治療がなされるように仕向けるために、診療報酬制度はこれからも更新され続けていくことだろう。

中くらいの政府

経済学分野ではよく「小さな政府」がよいのか、それとも「大きな政府」がよいのか、という議論がなされる。簡単にいえば、なるべく政府が世の中に口出しをしないでおく、極端にいえば警察以外はもう市場に任せてしまうといった態度が小さな政府であり、大きな政府とはその逆である。小さな政府の代表選手、自由主義のアメリカが発展を遂げたことから、歴史的には西側先進国においては「神の見えざる手」に任せてればよいという小さな政府賛成論が多かったような雰囲気があり、「新自由主義」といった言葉も生まれている。しかしながら、そのアメリカにあっても世界恐慌を終焉させるために行った経済学者ケインズのニューディール政策*がよく知られているように、「常に小さな政府がよいとは言い切れない」というのが歴史から学べる議論の帰結だろう。

特段、資本主義にあって市場の自由に任せることが難しそうなのが教育分野と医療を含む公衆衛生の分野である。日本でも教育費の無料化がポジティブに議論されている通り、教育費の全てを“自腹”として、お金持ちの子供がよい教育を受け、そうでなければ教育さえ受けることが出来ないという社会を望む人はいない。医療もまた然り。その意味では医療に関しては政府がこと細かに介入する、「大きな政府」がよいとする意見も少なくない。

しかしながら一方で、素晴らしい医療サービスが提供されたとしても、最低限の医療サービスが提供されたとしても、報酬が同額といったのではブラックジャックも黙ってはいまい。手術の成功率や医療技術を高めようというインセンティブが働かないからである。医薬品も、画期的な新薬を発明した組織が経済的にも潤うよう調整すべきで、短絡的に薬価を抑えるだけでは肝心の画期的な新薬を頑張って発明しようというインセンティブが働かなくなってしまう。よりよい医療への切磋琢磨といった、資本主義システムのよいところもどうにか持ち込みたい。

そうなってくると、どうしても小さくもなく、大きくもない制度設計を都度、議論するより仕方なく、これはかなり難しいかじ取りとなる。難易度は猫を調教するレベル、と例えたら怒られそうだが。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第15回おわり。第16回につづく

【参考】

*ニッセイ基礎研究所「入院の短期化」

*ウィキペディア「ニューディール政策」