第14回:医療とくすりの資本主義

- Erwin Brunio

- 2025年2月7日

- 読了時間: 14分

2025年2月7日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第14回:医療とくすりの資本主義

直美

直美、という言葉をご存知だろうか。最近はネットニュースでも取り上げられることがあるのでご存知の人もいるかと思うが、そもそも正しく読めない人もいることだろう。少なくとも私はまだ反射的に「なおみ」と読んでしまう。そもそも「直美」は「なおみ」と読むのではなく「ちょくび」と読む。

直美(ちょくび)とは、医師が国家試験に合格し2年間の臨床研修を修了した後に、通常ルートである一般的な保険診療科での実務経験を積まずに、直接美容外科に就職することを指す。本来ならば医師たるもの、内科、外科、救急医療など多様な領域にて経験を積み、病気の診断や治療等の総合的知識を身に着けることが求められるものだろう。これに対し、“直(ちょく)”に“美(び)”の世界に飛び込むというのでは、知識レベルも技法レベルも未熟なまま実診療を行うことになり、医療事故等のトラブルが発生しかねない、直美問題とはこうしたことを指す。

ただ、この問題を表面的に受け止めただけでは本質には差し迫ることが出来ないだろう。単純には研修修了後の各診療科で経験を積むことを制度として義務化するなどすれば、少なくとも美容外科での医療事故トラブル問題は解決するかもしれない。しかしながら、そもそも「直美」する医師が増えているのはなぜかという、つまりは一般の診療科の医師という仕事の魅力が少なくとも以前よりは相対的に下がってきているというところに、医師不足や医師の働き方といった課題とのつながりがある。美容外科を悪く言うつもりはないが、優れた医学生が内科医や(美容ではなく)治療のための外科医に就かないというのは、日本の医療の劣化にもつながりかねないという意味で重大な社会的問題といっていいだろう。

こうした課題の対策案として、臨床医の労働環境の是正が急務といえそうだ。ネット記事を鵜呑みにしていいかどうかはわからないが、美容整形外科医は始業10時で終業は5時か6時。それでいて年収は2000万円ほどだという。これに対して一般の診療科医はどうだろう。まず睡眠時間の確保も難しいという実態があり、であるから働き方「改革」が進められてはいるのだが、そのハードスケジュールをこなしたとしても年収2000万円には到底およばないらしい。加えて、2004年の大野病院事件*にみられる通り、仕事のミス(手術ミス)が有罪となってしまうリスクを抱えている。仕事のミスが犯罪となりかねないという“ハードボイルド”な職業は多くあるまい。

働くこと、イコールお金儲けということでは決してないのだろうが、現状を鑑みるにこうした直美問題は解決どころか、放っておけばさらに問題が大きくなりそうだ。今回は直美問題にも大いに関わるところの、資本主義という社会システムについて医療や製薬の視点で取り上げてみることにしよう。

営利追及のその先

資本主義は何か、といっても空気のようにどっぷりとその世界に浸っている私たちにはその特徴は見えにくいものである。特徴を理解するには“対比”が必要で、それは現代にあっては社会主義国家や共産主義側であったり、ここ日本にあっては資本主義社会ではなかった江戸時代であったりと、それを想像しながら考えなければならないだろう。

とりあえずシンプルには「個人が利益を追求する社会」、あるいは「お金儲けを動機付けとして社会をよくするシステム」とまずはとらえてみても大きくは外れていないだろう。人はやがて死ぬのであり、あの世まで貯金を持っていけないのだから、投資家バフェット氏のように何も高齢になってまでさらに貯蓄を増やす必要も無さそうである。しかしながら一方で資本主義がもたらしている世界はシンプルにお金のある人がお金のない人よりも“正しい”かのようにも評価される。それ故にお金儲けに成功した人はそれだけでなんだか「勝ち組」のような、不思議なレッテルで語られたりもする。こうした“感覚マヒ”のような状況は、おそらく社会全体が「お金を儲ける」ベクトルにディープに染まってしまっているためだろう。お金を増やせたら勝ち、増やせなかったら負けという価値観はあまりに稚拙だ。

こうした資本主義社会の成れの果ては様々に弊害をもたらしている。その一つが地球温暖化だ。気象庁のサイト*をみると、記録が開始された1876年1月の東京はほとんどの日が冬日、つまり気温が0℃未満を観測しており冬日でない日はわずか1日しかない。これに対して今年2025年はちょうどその逆、冬日が1日で他の30日は気温0℃を下回ることはなかった。暖かい日が続くのは個人的には有難いのだが、地球的にこの先はどうなるのだろうと想像してみると恐ろしいことである。

マルクスからの警鐘

資本主義の行く末をいち早く察知し、警鐘を鳴らしたのがカール・マルクスである。奇遇ということで片づけてしまってよいかどうかわからないが、本コラムでもしばしば取り上げた1854年、マルクスは疫学と公衆衛生学発祥の地であるロンドンのブロードストリート近郊に住んでいる。

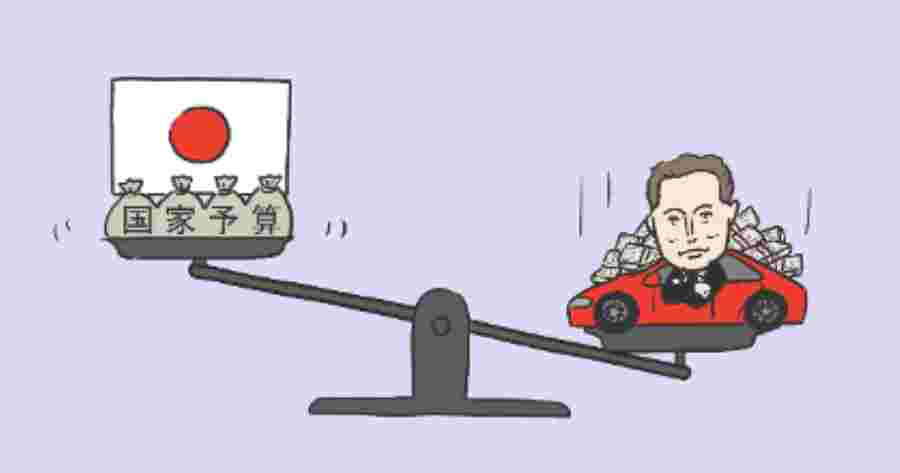

それはさておき、マルクスの主張はこうだ。ごく少数のお金持ち(資本家)が人を雇って利潤を追求し続ける世界の成れの果ては、雇われた人たちの方は決して裕福にはならず貧富の差は広がるばかり。貧富の差の拡大が犯罪件数を拡大し、人々の健康に害をもたらし、幸福度を劣化させるといったことがデータとして明らかになったのはつい最近のことではあるのだが、マルクスは既に格差拡大と自然破壊を言い当てている。

マルクスの“予言”は私たち現代人の目の前で、現実として表出している。アメリカ第一主義を掲げたトランプ大統領は、国内の炭鉱業を支援するとして炭鉱業の事業者らから大いに歓迎されている。高い関税を課すといった自国優先主義もまた資本主義がもたらす当然の帰結だろう。各国が自国の利益ばかりを優先するということは、国家間の関係性をどんどん悪化させるだろうことは小学生でもわかる理屈である。その先に明るい未来は描けない。

資本主義が悪いのか

こうした問題が表出するにつれ、「資本主義は悪いこと」といった論調がしばしば聞こえてくる。「ゆるやかな成長」などが提案され、実現可能性はともかくこの先の未来に資本主義に代わる“ポスト資本主義”を提案する学者も増えている。しかしながら私たちはもう少し冷静に資本主義なるものの長所と短所を、その「資本主義に代わるもの」との比較の中で分析する必要もあるだろう。人との付き合いがそうであるように、わかりやすい短所だけ切り取って批判するのは決して建設的なやり方ではない。足の遅いホームランバッターも、守備はうまいが打力の低いプレイヤーも、是正できそうもない短所を批判するような監督では強いチームは決して作れない。短所だけで評価してはならず、長所と短所を他の選択肢と比べる、医薬品の承認申請で用いられるロジックと同じことだ。

そのうえで、ノルベリの著作はよい刺激を世界に与えてくれたといえるだろう。強欲な資本家が、その利己的な行動によって実は社会全体としての富をもたらしており、資本家の存在がなければ貧しい人はもっと貧しくなる。ここ20年で極貧率は70%下がったが、これはある意味、強欲な資本家のおかげ―。こうした主張をする氏の著書は邦題「資本主義が人類最高の発明である」*という。現代にあって非常に刺激的な響きでもある。重要なのは「強欲な資本家」に対して、「もっと社会のことを考えて」といったような道徳を説教してはいない点である。人類の全員が他人に優しく善良な人たちで形成されている、といった浮世離れしたポスト資本主義の主張よりもはるかに現実を正しくみすえていると言えるだろう。人は利他性もあるが利己的でもある。

ノルベリが言わんとするこのロジックはわかりにくいので少し補足しておこう。例えば飛行機などはビジネスクラスとエコノミークラスと、座席の価格によってサービスに大きな開きがある。これはまさに貧富の差を象徴するような図式でもあろう。さらにはコンサートやスポーツの試合、芝居の座席などもそうだ。S席10万円、A席2万円、B席1万円といったような金額差が「差別だ」「我々には遠くからしか見る権利がないのか」といったような“炎上”の火種になったこともある。直観に従うならば、このようなあからさまな貧富の差を金額として設定することは、庶民の感情を逆なでしてしまう。

しかしながら、経済的合理性の視点でみると違う見方も出来るのである。そもそも飛行機を飛ばすというのは莫大な費用が必要なものである。簡単にいえば総額いくら以上、という金額に達することが出来なければ、当該の飛行機を飛ばしたら借金を背負うということであり、飛行機会社は倒産の憂き目にあう。経済合理的に飛行機というサービスが成立しているのは、ビジネスクラスの搭乗者が、言わばエコノミークラスの金額不足分を“肩代わり”しているという構図ともいえないだろうか。

コンサートなども同様で、興行を適切に行うためには収益が必須であり、であるならば先の「S席10万円、A席2万円、B席1万円」といった価格と同様の収益を確保するには「全席5万円」のようにせざるを得ないのであって、これは“悪平等(あくびょうどう)”ではないだろうか。庶民もコンサートに加われるのは、S席10万円で参加してくれる人がいるからと言い換えることが出来るのである。

資本主義がもたらしたもの

また一方で、私が勤務しているところの製薬企業なる存在についても、これはおよそ江戸時代の社会システムの延長線上には生まれてきそうにないとも思えるのである。候補物質の特定や合成から始まって動物への試験的投与、既存治療との比較研究結果を統計学で判定するといった医薬品が世に出るまでの流れの中には高い専門性のある人たちの結集が不可欠である。江戸幕府が「よい薬を作れ」と指示したところで、せいぜいガマの油かクマの胃くらいが関の山で、現代的な抗がん剤などは資本主義システムなくして到底、開発されそうには思えない。

資本主義システムが無ければ、存在していないだろう製品は他にもたくさんありそうだ。冷蔵庫、洗濯機、テレビ、パソコン等々、江戸幕府が「そのようなものを発明したなら、褒美をつかわそう」、で果たして只今のような文明にたどり着くことが出来たであろうか。平均年齢80歳越え、などという医療の進歩はみられたであろうか。

もちろん、こうした私の直観は思い込みに過ぎないのかもしれない。江戸時代の制度の延長であってもじきに冷蔵庫や洗濯機が発明された可能性を完全には否定することが出来ない。わずかなエビデンスらしい史実があるとすれば、西ドイツと東ドイツの東西統合時にみられた両国の貧富の差と、両国間で広がっていた商品のクオリティや性能の大きな違いであろうか。もちろん、これすらも資本主義が優れているという証明には少し乏しく、つまりは当時の東ドイツがもっとうまくやれていた可能性を完全には否定できるものではない。

高額な医薬品の登場

医薬品の世界に話を戻すと、資本主義がドライブしたことで各社が競争し合い、次々とよい医薬品が自ずと登場する、といった流れは結果的に私たちの健康を向上させ、病気を退治し、寿命を延ばすことに貢献したことになる。これは江戸時代の名医であっても決して出来なかった、“魔法”ともいえよう。こうしている今も、これまでは治すことが不可能であった病気に対する治療薬が次々と研究され、開発されている。

一方で、その先の未来に見えてきたのが高額医療品の問題である。世界に数十人しかいない、これまでの技術では決して治すことが出来なかった難病の治療薬もうまくいけばどこかの製薬企業がこれを開発する。しかしながらそこでかかる開発コストは数億円といったレベルでは到底足りないものであり、医薬品として成功する確率の低さも加味すると少なく見積もっても数百億円ほどが開発の費用として掛かるとみてよい。資本主義が生んだ製薬企業という利益を追求する団体の存在は、その存在を維持するためにこの開発費用の数百億円をどうにか回収する必要がある。もし万が一このようなレアな病気の治療薬を開発したら大赤字などということにでもなってしまい、開発責任者の給料が減らされたりでもしたら、もう二度と希少疾病治療薬を開発する気が起きないだろう。わずか数十人の患者さんへの処方によってどうにかその数百億円を回収し、そこにさらに黒字分が上乗せされなければ、次なる研究開発の動機は冷めきってしまうのである。

1回の治療で数億円、といった医薬品が世に出てきたというのはこういったロジックからみたら資本主義としては“自然の摂理”でもある。また一方で、患者さんがこれだけのお金を払えるハズもなく、結果としては国家なり自治体なり、公的機関がこの治療費をまかなうことになる。資本主義という社会システムが価値ある医薬品を次から次へと開発することをドライブすることは良いことだろうが、その帰結として医薬品の価格が高騰し、これを誰が負担するのだ、という解決困難な課題をもたらしてしまったことは皮肉なことでもある。

経済学ビギナー

政治経済で表出している問題はそもそも難題というのが多く、今回のコラムでも課題を列挙するだけで何ら解決の糸口もみえない論調をお詫びしたい。私自身は疫学という自然科学分野の人間であって、それ故に何らかの比較研究結果、エビデンスを求めてしまうきらいがある。一方で、資本主義といった課題を取り扱う分野である社会学や政治学、経済学では大抵こうした社会実験は出来ないことの方が圧倒的に多く、然るに持論を展開するに留まってしまう。これがどうにももどかしい。

もちろん、社会課題の対策として無作為化二重盲検試験のような医薬品を認可する際の科学的なアプローチが全くないわけではなく、こうした社会実験分野はEBPM(Evidence Based Policy Making)と呼称される。要するに一方の地域では政策Aを、もう一方の地域では政策Bを実施し比較するというものだが、悠長に実験していられない状況も多いうえ、盲検化などがそもそも困難である。加えて、たくさんのサンプル・事例を集めることも不可能である。わずかなサンプルとしてとある地域のとある時代でうまくいった政策があったとしても、これが眼前の課題に最適解をもたらすという保証にはならない。

然るに政治学者や経済学者は持論の正しさを声高に主張するより仕方なく、テレビやラジオ、インターネット上での論争は、ときに対峙する論客を激しく罵倒したりして見苦しいこともしばしばある。自然科学分野のように共通言語として得られたエビデンスをもとに一歩ずつ、それでも進歩し続けることが出来るという世界観とはかなり様相が異なるのである。

本コラムタイトルは、渋沢栄一氏の「論語と算盤」からインスパイアされたものでもあり、本来的にはこうした経済的課題にも鋭く切り込みたいところではある。しかしながら、何らエビデンスといった材料を持ち合わせることのないこの分野にあっては、私のようなビギナーが持論を展開したところで、社会に対しては何も影響をもたらさないことだろう。その意味で、こと経済学について私は永遠のビギナーでありたいとさえ思ったりもする。折り合えそうにない論争に巻き込まれるのは御免だ。

さて、“ポスト資本主義”が「お花畑」であるならば、私たちはやはり資本主義システムを少しずつ改修しつつも、これと付き合っていかなければならない。その意味で環境問題や格差問題など山積する課題についても資本主義システムの中でその解決の糸口を見出さなければなるまい。医療あるいは雇用市場問題としての、臨床医という職業に魅力が低下しつつあることも然り。直美問題がさらに“悪化”し誰もが正しく「ちょくび」と読める世界よりはむしろ今しばらくは「なおみ」と読み間違えているくらいが丁度よいのかもしれない。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第14回おわり。第15回につづく

【参考】

*福島県立大野病院事件

気象庁 過去の気象データ検索

「資本主義が人類最高の発明である」

(ヨハン・ノルベリ、NewsPicksパブリッシング、2024.9.)