第20回:学説の更新がもたらすもの

- 21medicaljp

- 2025年7月31日

- 読了時間: 13分

更新日:2025年9月10日

2025年7月31日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第20回:学説の更新がもたらすもの

恐竜の復活をテーマとした大ヒット映画「ジュラシックパーク」の続編が、今夏に日本でも上映される。ご存知の通り、この映画は科学の進歩とも密接に関わるものである。そもそも恐竜の復活という発想が生まれたのは遺伝子工学の進歩の賜物(たまもの)であり、リアリティにおける説得力という面で、私が子供の頃に夢中になっていた“宇宙から飛来する”モスラやキングギドラとはかなり違っている。

また、コンテンツのみならず映像制作技術の驚くべき進歩も見逃せないだろう。ゴジラシリーズやウルトラマンシリーズは着ぐるみやピアノ線を駆使しての制作であったが、もはや遠い記憶である。VR技術の進歩によって、私たちは本当に恐竜と人間とが共存しているような世界に引き込まれてしまう。

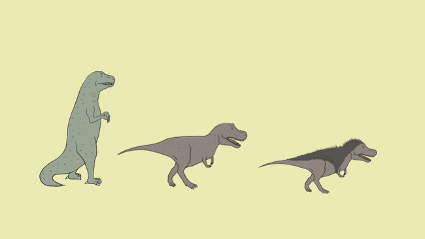

さらには恐竜そのものに関する知見の更新も見逃せない。私が子供の頃に描かれていたティラノサウルスは、ゴジラのように直立した姿勢であったが、今では背中を水平に保ち、尾でバランスをとる前傾姿勢で描かれる。それだけではなく、ジュラシックパークの第一作が制作された1993年以降にも知見は蓄積され更新し続けている。例えば当時のように全身がうろこで覆われていたというのは疑わしく、また歩行速度については人間並みであることが2025年の現在では通説である。第一作ではジープで逃げてもティラノには容易に追いつかれるのだが、更新された最新の学説からすればもはやこれは有り得ない。最新作ではこうした学術的進歩に伴い、恐竜のビジュアルや所作についてまた違う描き方となっていることだろう。

さて、今回は前回に引き続き日本の疫学のはじまりのお話を紐解きながら、過去の常識が新しい常識に移行する際の“産みの苦しみ”に焦点を当ててみたい。巨大な爬虫類(恐竜)が太古の昔、この地球上を席巻していたらしいという学説がやすやすと社会に受け入れたハズも無いし、地球が丸いという学説が無批判に受け入れられたハズもない。病理学の分野にあっては、コレラをもたらす悪い空気(瘴気)は去り、コレラ菌の存在がやがて同定される。一方で脚気の方は原因菌などなく、ビタミンの欠乏がもたらすものと判明する。こうした学説の更新、アップデイト自体は科学や医学の視点では進歩ではあるのだが、一方で社会や人の営みの視点でみれば混乱であり、大いなる社会的動揺をもたらすものでもある。

日本初の疫学研究、その後

前回紹介した高木兼寛による兵食を別にした比較実験の結果として、以降は麦飯中心とした食事が供され脚気による死者が根絶したという成果貢献は、残念ながら海軍に限定したものであり、全国規模にはなっていない。世界的に評価される高木の命がけによる比較実験の成果が、国内全域に貢献していないというのは大変残念なのであるが、こと陸軍において高木の兵食説は全くの非科学として痛烈に批判され、その結果は無視されたのである。

当然のことだとも言えるのだが、その帰結として陸軍における脚気による被害は以降もずっと継続してしまうことになる。具体的な数値として統計調査など無かった当時の情報は正確さを欠くところもあろうが、日清戦争当時、陸軍では約4万人の陸軍兵士が脚気を患ったとされる。既に海軍では脚気による死者がゼロであったというのに、陸軍ではこのうち4000人もの命が脚気によって失われている。「日本の疫学のはじまり」という大きな成果が陸軍においては全く生かされなかったという意味において、これは“人的被害”といえよう。

時代が進み日露戦争になると、さすがに陸軍内部からも「海軍を見習ったらどうか」という意見が出てくる。陸軍の大本営では麦飯を兵士らに輸送するという主張があったが、軍医らがこれを決して許さず、日清戦争時をはるかに上回る25万人の脚気罹患者と、3万人弱(27000人から28000人と推察されている)の脚気による死者を出したという。

それにしても陸軍軍医がこれほどまでに頑な(かたくな)な態度をとり続けた理由は何なのだろうか。紐解いてみると、どうやら現代でいうところの“学閥”にも似た構図が浮かび上がってくる。当時の東大出身の医師は、決して海軍には行かず陸軍に所属したといわれる。そしてまた陸軍の軍医らは高木の学んだイギリス医学ではなく、ドイツ医学に強く傾倒していたとされる。陸軍の医療を担っていたキーパーソンであるところの、石黒忠悳、緒方正規、大沢謙二、青山胤通といった面々が、当時ドイツで勃興していた細菌学の視点で脚気を捉えていたことがこうした悲劇をもたらした一因でもあるようだ。そこにはイギリス由来の学問であるところの「疫学」に対する無理解とでも言おうか、細菌学のような原因特定よりもむしろ対処策優先というところの“気持ち悪さ”もあったのかもしれない。

もちろんこれだけの被害を出しているのであるから、陸軍においても脚気の原因について何ら研究をしていないということではない。ただ、その結果が間違っていたのである。例えば衛生学が専門の緒方医師の研究では、脚気の病原菌が見つかったとしている。また、疫学的なアプローチも全くしていないことはない。1889年には被験者を3群に分け、1群は白米を、2群は麦飯を、3群にはパンなど洋食を与えるというデザインで比較も行っているのだが、何故だか白米群が最良と結論された。白米の支給継続と麦飯の否定はこうした間違った研究結果が悪い意味で後押しをしたといってよいだろう。

陸軍のブレイン、森林太郎医師

前述の通り陸軍の医師の皆々が口をそろえて高木の説を批判しているのだが、一連の話の中でラスボス、敵役(かたきやく)として語られることが多いのが森林太郎(もり・りんたろう)医師である。ドイツ留学から帰国した新進気鋭の森は、前述した1889年の疫学研究の実施にも関わっている。日露戦争にあって現地に麦飯を送りたいとした陸軍大本営の提案を頑なに許さなかったのは、森の強い反対があったからだと言われる。森ら陸軍の軍医は海軍の食事を変更し脚気を根絶させたという事実があるにも関わらず、それは偶然による産物だとして片付け、加えて高木を「英国流偏屈学者」とまで言って糾弾していたのである。

さて、およそ3万人にものぼる脚気による死者が陸軍でのみ生じた日露戦争の後、1908年、第一回の脚気病調査委員会が開催され、森医師はその初代会長に就任したところであった。そこで登壇した寺内陸軍大臣は自らが20年来の脚気罹患者であることを述べた後、麦飯が脚気に有効であると確信していること、それなのに軍隊に麦飯を支給するという判断を森らに厳しく詰問され許されなかったという話をしたのだという。既に社会的にも食事の工夫で脚気は予防が出来るという“常識”に変更されていた当時にあって、森会長のメンツは丸つぶれであった。

森林太郎医師はご存知の人も多いことだろうが、ペンネーム森鴎外(もり・おうがい)、その人である。明治を代表する文豪としての顔を持つ、およそ当時にあっても超のつく有名人である。陸軍の判断ミスの全てについて森医師にだけ責任を負わせるのは適切ではないのだろうが、少なからず有名税ということもあってか「日本における疫学の夜明け」が語られる際には決まって“悪役”として登場することになるのである。

疑心暗鬼を生ず、再び

さて、何故に陸軍の研究では白米接種群がもっとも優れていたという結論になったのかは今となってはよくわからない。ただ、被験者が全6名、8日間の試験というボリュームからしても、果たしてどれだけ本気で「真実を見つけたい」研究であったのかは疑わしくもある。むしろ「白米群が良いに決まっている」という結論が先にありきであって、結論の解釈もまた強烈な色めがねで観ていたということなのではないだろうか。

一方、緒方が発見したという脚気原因菌については、当時の顕微鏡技術では確認できるハズのない黄熱菌を発見したという野口英世や、キノホルム製剤が原因であるスモンについても原因菌を発見したという研究があったという話を思い出させる。ありもしない菌やウィルスを発見した、という研究がこれほどまでに幾度もあるというのは、全てが捏造の類であるとか、あるいは偶然の産物として片づけるわけにもいかないだろう。以前も本コラムで取り上げたところであるのだが、疑心暗鬼を生ず、人間はそこにあると妄信が過ぎると無いものがあるように見えるようである。

因みに、「緒方の研究には色々と限界があり、結果を鵜呑みにすることは出来ない」と批判したのは高木や海軍ではなく、他ならぬ同門の北里柴三郎である。北里は緒方が行った研究において用いたグラム複染色法というアプローチでは“脚気原因菌”なるものだけが染色されるのではなく、様々な菌が染色されるので分離が出来るハズもないこと、またそこから培養した菌を動物に与えるのはナンセンスで、脚気患者の血液中の菌を培養していないことなど、ズバズバと適格に指摘している。因みに森はこれを「北里、情を忘れたり」として批判している。論理的科学的に批判することは科学者として全く適切な態度であると言えるのだが、このような情動的な指摘は如何なものなのだろう。文豪としての森の評価についてここで語るべきことはないが、科学者として、医師としての森について被害の甚大さもあって、私には決して尊敬できる存在だとは思えないのである。

また、森ら陸軍医のこうした態度は疫学の父、ジョン・スノウを批判したランセット誌とも重なるところがある。本コラムの第11回でも紹介したが、後世に生きる私たちにしてみれば思い込みが甚だしいランセット誌によるスノウへのコメントは、自らのそれに気づかないどころか、スノウへ向けて「思い込みが甚だしい」と批判する。

ところで、私自身はイギリス由来の言わば“疫学信奉者”と言えるのかもしれない。それ故にここまでの論調はポジショントーク、つまりドイツ医学がイギリス医学よりも劣るかのようにも読めそうなので、決してそのような意図が無いことは強調しておきたい。バランスを保つという意味でもドイツ医学、そして細菌学の権威でもあったコッホ博士に登場して頂こう。北里の招きによって博士が来日したのは1908年のことである。海軍の兵食説と陸軍の細菌説とのバトルなどを既に知っていた彼は、脚気が感染するかしないかという前に、天然痘なども原因が明らかではないものの診断法が確立できたのであり、脚気もそれにならうべきであると陸軍の軍医らを諭したという。「病気を根絶したい」、「患者を救いたい」という共通課題に取り組む医療のあり方として、ドイツもイギリスも上も下も無いのである。

それにしてもあらためて北里柴三郎、そしてコッホ、さすがの見識である。

対処策としての哲学

これまでの常識が覆(くつがえ)され、新たな常識が生まれる際に生じるこうした“動揺”を、ゼロとは言わないまでも、どうにか最小限に抑えることは出来ないだろうか。もちろん、純粋な意見の対立そのものは許容すべきものである。陸軍の軍医が脚気細菌説を確信していたこと自体は悪意のないものであり、後世の私たちが「結果的には間違った学説であった」としてこれを批判するのはお門違いであろう。ニュートン力学が相対性理論によって更新されたとして、偉大なるニュートンを批判するのは馬鹿げている。

問題視すべきは、陸軍の軍部が当時の医学会において絶大な権力を持っていたこと、またそれに対する無自覚さなのであって、高木が当時浴び続けた権力からの批判は、現代的に言えば強烈なパワハラ、いじめの構図があったと言えよう。ランセットによるスノウへの批判も然り。そこに加えて、陸軍大本営からの麦飯食へのシフト提案について、自らは細菌説を確信していても、海軍では実際のところ脚気が発生していないのだからと(陸軍でも麦飯食に一部シフトしていた部隊では脚気がほとんど発生しなくなったことが確認されていた)、妥結することも可能だったことだろう。そこには科学的知見というよりも、プライドやメンツ、といった余計な心理作用が働いていたものだと思われるのである。

思い込みやメンツへのこだわりから私たちが“脱出”する方法は無いだろうかと思案してみると、科学に対しては、“まだまだ分からないことだらけである”という謙虚さがカギとなるように思える。少しばかり哲学分野からそのヒントを探ってみよう。コレラ、脚気、そして地動説、あるいは相対性理論。「無知の知」を唱えたソクラテスは紀元前の人であり、ソクラテスから2500年も経ってなお、私たちは自身が博識であるなどと自惚れてしまい、無知であることに甚だ無自覚なのである。

ヘーゲルが概念化した「アウフヘーベン」も常識を乗り越える際に有益だろう。日本語では止揚(しよう)と翻訳され、これは矛盾や対立するものを排除するのではなく、より高次な段階で統一、統合することを目指す。最近では「壁打ち」という言葉がビジネス用語化している。元々はテニスの練習等の言葉であったものが、自身の考えを誰かと話しているうちに洗練され、よりよいアイデアになるというニュアンスである。こうした壁打ちのことを“簡易型アウフヘーベン”と呼称したら、ヘーゲルに叱られるだろうか。

また、ハーバーマスの「対話的理性」も参考になろう。別名「コミュニケーション的合理性」と言われる。この概念は目的達成のための手段として相手を操作するのではなく、対話を通じて相互理解を深め合意形成を目指す理性のあり方を指す。そこには、反論する相手を論破しようなどといった好戦的な色彩は皆無である。ビジネスパーソンにあっても、またアカデミアや科学者にあっても哲学から学べることは少なくないのである。

学閥を越えて

私のような凡才はコレラや脚気について病理の視点から病気の原因について有益な仮説を提案できるハズもない。それ故に高次の学問領域においては専門家にその知見をゆだねるより仕方なく、故に「専門家の皆さんと違って私は謙虚です」というのは哲学的態度ではなく、単なる専門性不足の言い訳でしかない。高次の専門家の中で勃発する対峙した主張のどちらが正しいのかは、その議論が出来る域に到達した専門家同士で折り合ってもらうより仕方がなく、人類の発展のために学閥や国境を越えて専門家同士が手をとりあって新しい知見の獲得を目指してくれることを願うばかりだ。

そのうえで、古代生物学の分野で異なる学説が生じた際には、「より合理的な説明力のある方を採用する」という約束事があると聞いて、「これはよい決めごとだ」と目からうろこが落ちたような気持になったものである。どんなに頑張ったところで、真実を確かめることが出来ないというこの学問領域特有の限界を踏まえ、無用な言い争いや平行線の議論を避けるために合意された黄金律と言えるのかもしれない。

先日、沖縄に新しいテーマパーク「ジャングリア」がオープンしたそうだが、このテーマパークは恐竜がテーマらしい。もちろん映画ジュラシックパークのように本物の恐竜に出くわすということはないだろうが、ティラノサウルスに本物の人間(パークのスタッフ)が食べられる演出などは子供の目線ではかなり恐怖を感じるに違いない。

でも大丈夫。本物のティラノは現代には復活していないのだし、もし復活していても全力で走って逃げれば、足の遅いティラノサウルスからはちゃんと逃げきれるのだから。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第20回おわり。第21回につづく