第22回:永遠のいのち

- 21medicaljp

- 2025年10月9日

- 読了時間: 11分

更新日:2025年11月11日

2025年10月9日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第22回:永遠のいのち

赤ちゃん還り

ね、うし、とら、う、たつ、み・・・。十二支の中で自分が「なにどし生まれ」なのか日本人であれば誰もが知っていることだろう。私は「へび」である。一方、60年を周期とする六十干支(ろくじっかんし)のうち自分が何なのかはわからない、そんな人がきっと多いに違いない。日本の人口ピラミッドをみると1966年の出生が極端に少ないことはよく知られているが、これは「丙午(ひのえうま)」の迷信によるものである。六十干支のうち自分が何か、1966年生まれの人だけが恐らく例外的に知っているのではないだろうか。

先日、この六十干支の存在を改めて実感させられる日が訪れた。還暦の祝いである。恥ずかしながら(?)私はこの8月に60歳を迎えたのである。知らないところで発注されていた赤いちゃんちゃんこを羽織っての記念写真を一通り済ませたのであるが、ふと、この風習の由来が気になったので調べてみたところ、60歳を還暦として祝うのは六十干支が一周したからなのだという。ちゃんちゃんこが赤色であるのは60年の周期を経て再び赤ん坊に戻るらしい。なるほど、還暦の「還」とはそういうことか。

この先何年、生きるのか。それはよくわからないのだが、明治時代の日本人の寿命が40代前半、私が生まれた当時の平均寿命でも50代後半であったことを考えれば、もはや、いつお迎えがきたとしても短命とはいわないだろう。その当時における還暦とは、誠にめでたいことだったに違いない。私もまた、赤ん坊がそうであるように、自分の感情に素直になることも大切にしながら過ごしていきたい。

前回は「死」にまつわるエトセトラをとりあげたが、今回はその対局にある「死なない」について取り上げてみたい。不老不死に関する研究は他国ではかなり進んでいると聞くのだが、実際のところそれはどのようであるのか。また、その不老不死が行き着く先は一体どこなのか。前回同様に医療の枠を超え、哲学や倫理学分野にも関わること必然である。

巨額マネー

以前であれば不老不死などはSF、ファンタジーの世界限定の話であった。漫画界の巨匠、手塚治虫さんの遺作となった「火の鳥」シリーズでは、不死鳥である火の鳥の羽根を手に入れたら不老不死が叶うという設定で、いくつもの物語がオムニバスに展開する。あるいは松本零士さんの代表作「銀河鉄道999」は永遠の命、機械の体を手に入れるために宇宙旅行をする少年が描かれる。

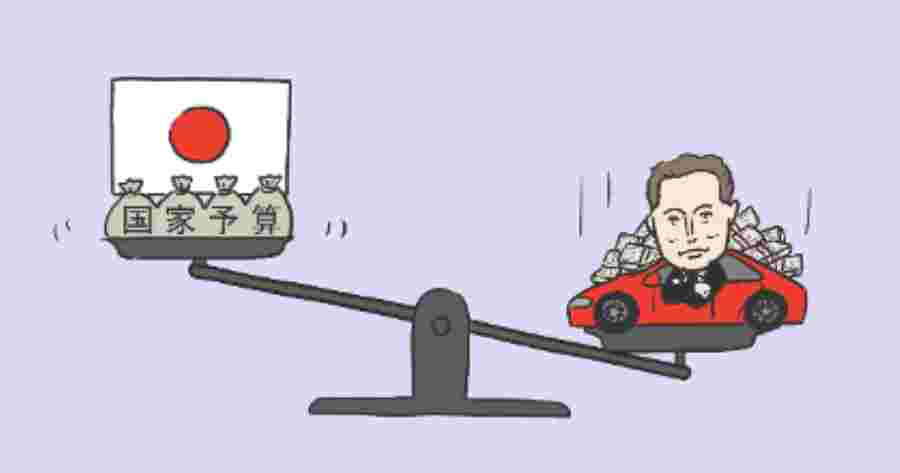

ところが昨今では、老年医学研究分野に巨額のお金が投じられているという“現実”がある。グーグル社が15億ドルを投資したカリコ社は長寿を研究するということで2013年に創業した。細胞を若返らせるためのスタートアップ、アルトス・ラボが2021年に起業した際には30億ドル、日本円にして4500億円もの出資を集めている。もしも10年以上の若返りをヒトで実証できたチームに150億円の賞金を与えるというニュースが流れたのは、2023年11月のことである。

不老不死そのものはまだリアルではない。フェニックス(不死鳥)の存在は幻想でしかないし、機械の身体は手に入らない。しかしながら、若返り、長寿といった研究に巨額の投資がされているのは紛れもないリアル、現実に起きていることなのである。

老化は病名?!

「若返り」について視点を変えてみると、老化を「病気」としてとらえ、それを「治療」することだともいえるだろう。WHOやICHなどでも病名分類、病名コードに「老化」を加えるかどうか議論がされているというウワサが聞こえてくる。実際のところ、カロリーの摂取制限や、糖尿病治療薬であるメトホルミン処方などが「若返り」に有効だといった強力な研究結果も出てきている。また、NMN(ニコチンアミド・モノ・ヌクレオチド)が有効だといった研究結果がバズったこともあり、NMNを含有するサプリメントはネット上で高額な金額で取引されているようである。ただし、若返りの研究は緒に就いたばかりであって確固たるエビデンスというところまで達しているわけでないため、あまり過熱化しないよう科学者らは注意喚起しているところではある。

一方、残念ながらここ日本では若返りに関する研究はまだ盛り上がっていないようである。しかしながら、ということでもないだろうが先のスタートアップ、アルトス・ラボにはiPS細胞の研究で知られる山中伸弥先生がアドバイザーとして参画している。そもそもiPS細胞の技術とは細胞のリプログラミング技術なのであり、本質的には「若返り」研究に直結する技術ともいえる。これまで後れをとってきた老年医学分野において、日本が巻き返すことを期待したいところでもある。

こうした若返り、不老不死の研究分野にあっては実際に長寿のヒトに関する情報は貴重である。どのような遺伝子をもち、どのような生活をしているのか。100歳を超えるヒトは「センチネリアン」と呼称され、特性や行動様式が観察・分析される。食事や運動、睡眠などに気を使って生活している人が多いこと、女性が全体の9割であること等々。一方、世界中の国で女性の方が男性よりも寿命が長いことが知られているが、それが何故なのかについては明確な理由がまだわかっていなかったりもする。言うなれば長生きしたいからという理由で男性が性転換するというのが「老化」の「治療」になるとは限らないのである。恐らく長生きしたいという理由で性別を変えようという人はいないだろうが、女性のような生活様式を見習う、というのならアリかもしれない。

また、前回もとりあげたが長寿の動物からも重要な示唆が得られる。長寿で有名な例えば「亀は万年」、カメは基本的に老化しないらしく、ハダカテバネズミは「若返り」研究に欠かせない存在である。ホッキョククジラは200年以上の寿命であり、ニシオンデンザメの寿命は400年を超えると推察されている。こうしたことから少なくとも老化なる現象は「全ての動物において必然」ということが思い込みに過ぎないことは明らかではある。こうした老化しない生き物が実在しているからこそ、「老化」は自然の摂理ではなく疾患である可能性が必ずしも否定されないともいえるだろう。

その一方で、ユスリカ(カゲロウ)はわずか1日しか生きられないし、ハツカネズミも野生では数か月しか生きられない。回避すべき短命の原因究明もまた老年研究では重要となる。ヒトにあっても早老症といわれるところの、ウェルナー症候群は20歳頃から急速に老化が加速する恐ろしい病気である。生まれつき老化が急速に進むプロジェリア症候群は平均寿命が13歳程度であるという。これらは遺伝子疾患であることが知られており、こうした研究の成果として、サーチュイン遺伝子なる存在が長寿をもたらすものとして解明されている。

冷却保存サービス

不老不死研究の成果を先回りした市場も登場している。アメリカのアルコー延命財団やクライオニクス研究所は遺体を1体につき600万円ほどで冷却保存し、不老不死技術が進歩したのちに、蘇生させるというサービスである。もちろん、冷却保存された遺体を再び蘇らせるということが担保されているものではないだろうが、こうしたニーズとそれに対応するビジネスの存在自体は既にリアルなのである。

ここまでくると何やら怪しさもあり少しカルト色が強いのだが、人類の歴史を紐解くと、新進気鋭の科学技術の登場がSFやカルト色をまとっていることは珍しくない。地動説は天動説を信じて疑わなかった人たちにしてみればファンタジー以外の何物でもなかったことだろう。

また、相対性理論は、時間というものが普遍的ではないことを明らかにしている。特殊相対性理論を直観的に説明する「双子の仮説」をご存知だろうか。双子のうちの1人だけが高速宇宙船に乗り遠くの星へ旅したのち、地球に帰還するという思考実験である。地球に残っていた方は「老化」しているのに、宇宙旅行をした方は年をとっていない、若いままとなる。これは高速の環境下では時間がゆっくりと進むからである。人気映画「猿の惑星」のコンセプトはここからきており「猿の惑星」自体はSF映画であるが、相対性理論はリアルである。むろん、光ほどの速さの乗り物の開発によって老化を遅らせるという研究は、SFの世界ではある。

地動説、ニュートン力学、そして相対性理論。提示された当時はトンデモ理論だったに違いない。然るに、遺体冷却という市場が真っ当なビジネスとして認識される日がひょっとしたら訪れるのかもしれない。

デステック(Death Technology)

テクノロジーを使った「死」に関する分野は、ひとくくりにデステックとも呼称される。狭義でいえば、例えばお葬式をオンラインで行うとか、ネット上の仮想空間(メタバース)にて墓地を販売するといったようなビジネスがこれに該当する。その程度であればどうにか想像の範囲内であるものの、亡くなった人を仮想空間に蘇らせコミュニケーションをとるといったお話になってくるとまだファンタジー感が強いだろう。

とはいえ生前における当人の画像情報、音声情報、思考パターンや遺族との思い出のエピソードなどをAIに学習させることで、一部では既に“実用”されている。もちろん当人のリアルな生命は失われているのであって、当人の立場からは全くもって不老不死では無いのだが、遺族にしてみればこれは永遠の命、不老不死に近い受け止め方も可能であろう。こうしたサービスの実用に際しては、亡くなった人が死後にそのような利用をすることを了解しているかどうかを確認する必要があると聞くが、これは科学技術の進歩とは別の、倫理や哲学分野の課題である。法規制の整備はこれからだろう。

また、「何をもってして死とするのか」にも関わり、前回、脳死は生かそれとも死かと問うたところであったが、その逆に「脳だけがしっかりと生きながらえている」場合もまた倫理や哲学とも切り離せない難しい問題となろう。こちらもまた先の銀河鉄道999然り、SFの世界にあってはお馴染みの話ではある。映画「アバター」などをみると、自分のボディは全く別であっても、脳、すなわち自己を認識するというその意識が自分なのであればアバターは当人そのものであるという考え方も不自然ではない。

一方でこうした異世界、SFの世界を反射的に拒絶したくなるという気持ちもまた当然、あるだろう。何をもって「生」とするのか、何をもって「人間」とするのか。直観的には生命倫理に反しているようであっても、例えば分身ロボットカフェといったサービスは真に人道的にもみえる。オリィ研究所が手掛けるロボット、Orihime(オリヒメ)を遠隔で操作しているのはALSや脊髄損傷などで外出が困難な人たちである。リアルな身体では不可能なところの、働く喜びを与えるこうした取り組みは多くの人が賛同するに違いない。もちろんこれはデステックには該当しない話であるが、この先の未来に「脳だけが死んでいない」状態について、生か死か、ヒトかヒトでは無いのか、不老不死のあり方と相まって議論が進むことだろう。

ヘンリエッタの命

HeLa(ヒーラ)細胞をご存知だろうか。分裂を続けるこの細胞はポリオワクチンの開発をはじめ、がん研究や遺伝学など様々な分野での研究に生かされている。この細胞、もともとは子宮頸がんにより1951年に31歳の若さでこの世を去ったヘンリエッタ・ラックスの腫瘍から採取されたものである。通常の細胞であれば分裂は数十回もすれば死んでしまうところ、HeLa細胞はテロメラーゼという酵素をもっており、染色体の端末、テロメアを再生できるうえキチンと管理された環境下で安定して増殖できるためおよそ永遠に分裂を続けることができるという。彼女自身の命は若くして失われているものの、彼女から取り出されたHeLa細胞は永遠の命、不老不死である。

こうしてみてくると「不老不死」といってもその受け止め方は一律ではないことがみてとれる。そもそも私たちはそこまでして不老不死を獲得したいのだろうかという価値観にも嫌疑が掛かる。漫画「火の鳥」の中では、永遠の命を獲得したがために、何万年、何億年も生きながらえる者の絶望が度々描かれる。哲学分野ではこれを「不死の退屈論」というのだが、一般論としての「死」が悲劇である一方で、その対極にある「生」が、こと永遠、「死ねない」となると死を凌駕するほどの悲劇にもなる。

火の鳥や銀河鉄道999だけでなく、只今アニメ放送中のサザエさんやちびまる子ちゃん、ドラえもんにクレヨンしんちゃんなど、原作者がこの世を去った後でも未だに現役という作品も少なくない。その意味で人の命には限りがあるものの、HeLa細胞のような突然変異ではないだろうが、人から生み出されたものが永遠の命とは言わずとも、作者の予想を超えてはるかに長寿を全うするということは、クリエーター業にあって珍しいことではない。本コラムもまた、恐らくは私がこの世を去ったのちでも、どうにか入手可能だろうとは思うのだが、ただそれだけで数々の名著や名曲と肩を並べて永遠の命になる、という話とはやはりだいぶ違うような気もするのである。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第22回おわり。第23回につづく