第23回:未来予想図

- 2025年11月11日

- 読了時間: 12分

更新日:2025年12月8日

2025年11月11日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第23回:未来予想図

いのち輝く未来社会

「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマとして開催されていた大阪万博が先日、184日間の開催を経て幕を閉じた。当初は一部の国の参加見合わせや準備不足など不安材料が報道されていたが、こうした不安を良い意味で裏切ったといえるだろう。日経トレンディ誌が行った2025年ヒット商品ベスト30では「大阪・関西万博withミャクミャク」が堂々の1位に輝いている。

そんな大盛り上がりの中で私はといえば結局のところ万博には行けずじまいであった。そもそもが混雑するところが苦手ということもあり、「どうしても行きたい」という程の盛り上がった気持ちにはなれなかったのである。あるいは、もしかしたら万博が描くところの、輝ける未来のような、そういった夢を見ることがいつの間にか苦手になってしまったからなのかもしれない。「夢見ることが出来ない」、そのように考えると少し悲しくもある。

思えば前回、1970年の大阪万博の頃は日本が高度成長期の時代の最中にあり、社会全体が夢を見ていたともいえよう。その前年にはアポロ11号が月に着陸し、宇宙旅行や地球外での生活などを誰もが空想してみたであろうし、空飛ぶ自動車や人間洗濯機など、ちょっぴり奇天烈(キテレツ)な企画展示も、未来生活の“妄想”に一役買っていたに違いない。大ヒットしたテーマ曲「世界の国からこんにちは」には、“月の宇宙へ”、“地球をとび出す”、“世界の夢が”といった歌詞が散りばめられている。

今回の万博も、もちろんAI技術の進歩などを受けそこから描かれる未来の生活には恐らく夢を与えてくれたものだとは思う。そうではあろうと思うのだが、1970年に思い描いた人類の夢と比べると、何だか今回の夢の大きさはそれほどでもないように感じてしまうのは、企画側の問題ではなく、やはり私の方の問題、“夢を見るスキル”が劣化したのだとも思う。年齢を言い訳にしたくはないのだが、確かにもう「夢見る世代」はとうに過ぎている。

前回とりあげた「不老不死」はまだ夢物語である。いま目の前にあるのは長寿社会の到来であって、少なくともそれは平均寿命が長くは無かった頃からすれば、夢が実現したともいえる。しかしながらその一方で、長寿を獲得した私たち人類が、はたしてこれが求めていた未来社会であったのかと言えば、少しイメージが違っているのかもしれない。今回は夢を見れなくなってしまった私が、疫学・経済学的視点からいま目の前で起きていることをヒントに現実的な(?)未来を予想してみたいと思う。

要介護社会

目の前で起きている疫学的な数字として、大きな伸びを示すものの一つが要介護人口の増加である。只今はそのレベルについて5つに分類されており、その前段階としての2分類と合わせた計7分類のざっくりとした定義は以下のとおりである。

要支援1: 日常生活において一部の支援が必要な状態

要支援2: 介護予防サービスが必要な状態

要介護1: 基本的な日常生活動作は自分で行えるが、一部の支援が必要な状態

要介護2: 日常生活において、より多くの支援が必要な状態

要介護3: 日常生活動作に全体的な介助が必要な状態

要介護4: 立ち上がりや歩行に支援が必要で、認知機能の低下がみられる状態

要介護5: 最も重度の介護が必要な状態で、全ての生活動作に介助が必要な状態

このうち、他者の関与が必要となるのは要支援と要介護を合わせた人口であり、このところは増加の一途をたどっている。推計値としてはおよそ下記の通りである。

2000年: 200万人

2010年: 550万人

2020年: 650万人

2025年: 780万人

2030年: 865万人

要介護人口が増加する一方で、総人口の方は減少の一途なのであるから、相対的に介護を受ける人、そして介護をしている人の人口の比率は加速度的である。現時点で総人口の約6.5%の人が総認定数であり、介護サービスに要する時間は、要支援であれば1日30分程度、要介護となると1日2時間ほどである。この数字から描かれる未来は、もしもこのままの少子化傾向でいくならば、人口の何割かの人が要介護、また何割かの人が介護サービス業務を行う未来が予想される。もちろん、これが悪い社会だとか間違った社会だというつもりはさらさらないのだが、1970年の頃に見ていたSFのような未来社会という様相とはニュアンスが少し異なる気がする。

認知症社会

統計値の中で要介護と同様に増加の一途をたどるのが認知症の人口である。要介護4の定義も「認知機能の低下」とされている通り、要介護との関係性も深い。2000年頃280万人であった認知症患者の数が、推計値ではあるが2010年では400万人、2020年では600万人と増え続けている。2030年には750万人ほどになると推計されており、要介護と同様の増え方をしているとみてよいだろう。

こちらは要介護のように状態の軽重による分類はなく、発症の機序からアルツハイマー型、脳血管性、レビー小体型、前頭側頭型などに分類される。特に多いのがアルツハイマー型認知症で認知症全体の60%ほどである。脳血管型認知症(20%)、レビー小体型認知症(10-15%)、前頭側頭型認知症は1%ほどと続く。

このうち1%ほどでしかない前頭側頭型認知症患者が社会的にみた場合は軽視することが出来ないという。罹患者全員がそうであるということでは無いのだが、真夜中に大音量で音楽をかけるといった迷惑行為を繰り返したり、万引きや無銭飲食、無銭乗車といった犯罪行為を行うといった“症状”が起きてしまいがちとなる。それは、脳の前頭葉と側頭葉が委縮してしまうと、社会的行動や感情の制御、判断力を司る機能が障害されるからである。本人には罪の意識がないどころか、そもそも病気であるという認識さえ出来ていないことも多く、故に迷惑行為の防止策として警察の力を借りても反省するハズもなく、本質的な解決にはならないという難しさがある。

こうした前頭側頭型の認知症は認知症患者の中でたかだか1%なのであるが、認知症の人口全体が増えているわけで、1000万人の認知症患者がいればそのうち10万人もこういった懸念のある人が社会に存在するという計算となる。つまり、未来社会ではこうした人が私たちの周囲で普通に見かけられる、ということにもなるのだろう。もちろん、私自身や読者諸氏が当事者となる可能性もある。これまた輝かしい未来社会のイメージとは随分と異なるところである。

ひとり暮らし社会

その昔は「核家族」などと言われ、江戸や昭和の時代の大家族といった世帯がどんどん少なくなり、その一方で増えたのが一人暮らし世帯である。2000年では世帯全体の4分の1にあたる1240万世帯が一人暮らし世帯であり、全人口でいえば1割ほどであったのだが、2025年の今、推計値では2180万世帯に増えている。これは世帯全体の43%とおよそ半分ほどであり、全人口1億2000万人の比でみても18%である。

私も大学生になったタイミングで親元を離れ10年ほどは一人暮らしであったのだが、いま問題とされるのはこうした学生や社会人一般の一人暮らしではない。高齢者の一人暮らしである。仕事をしていない高齢者は社会とのつながりが減りがちで、万が一病気になって動けないといったことがあっても、周囲がそれと気づけない恐れがある。一人暮らしでなければ救われたハズの命が救えないということにもなりかねない、というわけである。

また、疫学分野では「孤独」と感じることは、それ自体が“万病のもと”とされる。緊急時に気付けるかどうかとは別に、想像に難くないところの精神疾患リスクに加え、脳や慢性疾患、発がんに至るまで様々な疾患発生の可能性を高めてしまうという研究結果が知られている。一人暮らしはそれすなわち「孤独」というわけではないのだろうが、社会的孤立という状況の場合、孤独を感じていなくても疾病発症のリスク因子であるという研究もある。特に男性ではそれが顕著であり、医療とは別に社会として何らかの手を打たねば、ということで自治体の担当者も対応に追われていると聞く。一人暮らしの人の割合が増える未来像そのものが悪い未来ということでもないのだろうが、街づくりプロジェクトなど“社会的処方”策を講じなければ、高齢者の単身世帯増による孤独・孤立の問題は今後さらに大きくなってしまだろう。

皆保険制度の崩壊

高齢化社会と同時並行的に問題となるのが少子化問題である。産まれてくる子供の数が減れば、当然のことながら働く世代、働ける世代の人数は、これから先の未来、尻すぼみということになる。実際のところ「働く世代」といわれる15歳~64歳の全体に占める割合は、1995年の70%をピークとして減り続けており、2025年は60%、2060年には50%と推計される。

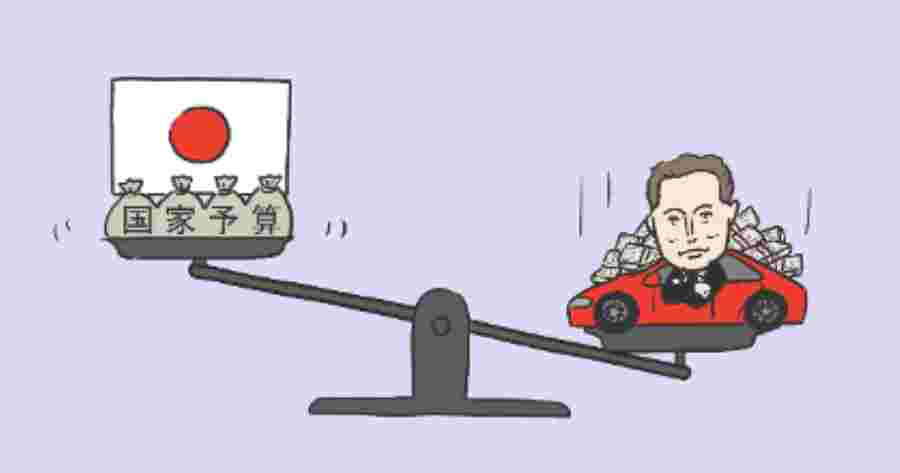

少子化問題と切り離せない問題は国の財源確保である。税金なり社会保険料なりの徴収は働く世代に依存している割合が高く、高齢者への年金支給の財源も然りである。高齢者の割合が増える一方で働く世代の割合が減るのであるから、1人の高齢者に必要となる治療費や介護費用、年金といった社会的負担について、働く世代の人たち複数人でまかなうことは困難になってくるだろう。

そこに輪をかけるのが医療費の高騰である。医薬品、医療機器、検査機器それぞれがより進歩するのは歓迎できるのであるが、同時に高額化が進んでおり、仮に少子高齢化が進んでいなくても超高額な医薬品の登場もあって、国民皆保険制度の継続がピンチである。かといって、たくさん販売された医薬品について“目を付けられ”たが如くに薬の価格、薬価を下げる方向に再算定するということを繰り返していては、グローバル市場で医薬品を販売する製薬企業が日本での製造販売を見送るという判断がされかねない。そのように考えてくると、他からの財源からもってくるという見込みがない以上、世界に冠たる国民皆保険制度がいつ何時、廃止の議論が開始されてしまうのか予断を許さない状況にある。ここにもまた輝ける未来像がどうも見えてこないのである。

パンデミック

本コラムのテーマである「疫学」は、その発祥となったジョンスノウ博士による井戸の封鎖以来、ずっと感染症の拡大防止が主たるテーマである。現代に生きる私たちが2020年に経験したCovid-19によるパンデミックを受け、もはや「この先、もう二度とパンデミックは起きないだろう」と考える人は少ないだろう。問題となるのは、「また起きる」ということではなく、「これからパンデミックが発生する確率が増加の一途をたどる」という懸念である。

地球の温暖化が問題となって久しいが、未だ各国はその対策について足並みがそろっていない。南極の氷が解けて、そこから未知のウィルスが地球上に登場する、といったロジックは少々、眉唾物ではある。それ以上にリアリティのある仮説として、シンプルに熱帯地方に多く生息する蚊やダニといった、感染症の媒体となる生物の生息地が拡大すること、洪水や干ばつが増え衛生環境が悪化することなどが、パンデミックの発生確率を“確率変動”させてしまうのである。

また、新興の感染症の多くは野生動物由来のものが多く、森林伐採や土地利用の変化、絶滅危惧種の絶滅など、生態系の変化もまたパンデミック発生確率を高めることだろう。この先25年以内に38%、100年先まで広げれば66%発生するといった予測値もある。只今はメガソーラーの設置等を契機とした森林伐採によるところの、生息地を失ったクマの出没増が毎日のニュースで取り上げられているところであるが、感染症のリスク増の方は映像化出来ない恐怖である。

ネガティブイベント

疫学的テーマを離れてみても、未来に対するネガティブ要素は他にもある。南海トラフと呼称して知られるところの大地震の発生は近い、とよく言われる。震災がいつわが身に起こるのかは知る由もないが、地震大国といわれる日本に住むのであれば、「地震は発生するもの」として、この先も備えていかなければならない。

戦争のリスクについても、ロシアによるウクライナ侵攻をみるに、「アリエナイ」では片づけることが難しそうである。政治家の一部は外交によりそれを防ぐことが出来るとしているのだが、こういった楽観視には開いた口が塞がらない。もし話し合いで解決できる、とするならば北朝鮮による拉致被害者の問題を解決できていないことの説明が出来ない。「外交」という打ち手が、他国からの侵攻に際してどの程度の抑止力を発揮できるのだろう。

科学の進歩として希望ともなるAIの進歩についても、果たして期待ばかり出来るのかといえばそうでもないだろう。現在、発生している課題は「人間の仕事を奪う」といった論調ではあるのだが、AIの進歩についての危惧はもっと甚大なものであり、簡単にいえば“暴走”の懸念である。これまでは学習用に莫大な情報を準備することがAIの進歩に必須とされていたが、最近の技術進歩によりAI自らがこうした莫大な情報の準備まで出来るようになりつつある。この先のAIは自らが学び始め制御不能になる恐れがある。「サピエンス全史」の著者として有名なハラリ氏は「人類文明のシステムを破壊する可能性がある」と警告している。ホモサピエンスの未来にAIの暴走という暗雲が立ち込めているともいえよう。

脈々と受け継がれる社会

映画「ターミネーター」のような世界の訪れを悲観しつつも、AIの進歩は今のところ期待感も多い。例えば認知症の仕組みを解明したり、ブラックジャックのような難しい手術が出来るAI搭載ロボットが登場したりするかもしれない。南海トラフが発生する日をより精度よく予測したり、戦争を起こさないための最適な外交戦略を提案してくれるかもしれない。

また、夢を見るスキルが“劣化”することも悪いことばかりではないだろう。課題を直視することでその対策に勤しむことが出来るのであり、公衆衛生の実践としては楽観論より悲観論の方がよりよい活動が出来るものである。

大阪万博のマスコットキャラクターであるミャクミャクは今でも人気なようで街中でもエコバッグやキーホルダーをよく見かける。先日は流行語大賞にもノミネートされたその「ミャクミャク」という言葉は、“脈々と受け継がれる生命や文化、知恵、技術を未来へつないでいく”という願いが込められているのだそうだ。たくさんの夢見る人が暮らす社会は、夢見る人が少ない社会よりもずっと良い。その中で、社会が脈々と受け継がれるためには、私のような「夢見ない人間」もちょっと居た方がよいと、そう思うことにした。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第23回おわり。第24回につづく