第7回:医療の社会学

- Erwin Brunio

- 2024年7月16日

- 読了時間: 14分

更新日:2024年8月26日

2024年7月16日

2020年10月20日から連載開始した「疫学と算盤(そろばん)」は、昨年末、通算第36回を数え無事終了しました。36回分のコラムはご承知かと思いますが、当WEBサイトにてダウンロードできる電子書籍となっています。2024年1月からは、コラム続編の「続・疫学と算盤(ソロバン)」がスタートします。筆者・青木コトナリ氏のコラムとしては、日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボのWEBサイト連載の「医療DATA事始め」から数えて3代目となる新シリーズの開始です。装いを変え、しかし信条と信念はそのままに、“えきがくしゃ”青木コトナリ氏の新境地をお楽しみください。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ氏の

「続・疫学と算盤(ソロバン)」(新シリーズ) 第7回:医療の社会学

皮膚科の診断

発疹(ほっしん)というのだろうか、身体のあちこちにブツブツが出来て、それがかゆくて仕方がない。出社していれば人の目を気にして我慢もしようが、自宅にいると欲望の赴くままにかゆいところをかいてしまい出血したりもする。いわば在宅勤務がその悪化に輪をかけているようでもある。症状は悪くなる一方なので近所の皮膚科を受診したら蕁麻疹(じんましん)と診断された。

「蕁麻疹は塗り薬だけでは治りません」と言われ、患部の塗り薬とは別に飲み薬が処方されたのだが、普段飲んでいる薬との飲み合わせが気になる。医者からも「普段、飲んでいる薬はありますか」と聞かれたので、毎食の前後に飲んでいる消化促進剤のことを話したら「飲み合わせは問題ありません」とのことであった。あいにく3か月経った今でもなかなか蕁麻疹は治らず、今ではそんなこんなで1日あたり合計14錠の錠剤を飲み、風呂上がりにはほぼ全身に薬を塗ったりしている。製薬企業の社員が“薬漬け”を嘆くのもなんだが、およそ年をとるというのはこのようにして処方される薬が増えていくものかもしれないな、とも思えてくる。やれやれ。裏を返せば、薬という人類の発明があるからこそ、平均年齢80歳以上という帰結になっているのであり、それはそれでありがたくもあるし、製薬企業勤務というのが少し誇らしくも感じる。

今回はコレをとりあげてみたい。平均年齢や製薬企業勤務のことではない。「コレ」というのは、症状が出て、病院に行くことであったり、診断され、治療が開始されることであったり、あるいはその“主役”たる病人のことである。蕁麻疹に限定する必要はないが、病気というイベントを少し遠距離の、社会の視点からコレを概観してみよう。そこから見える景色はどのようなものだろうか。

病人役割(sick role)

社会学には「病人役割」という概念がある。「役割」と聞くと何だか社会というステージに立つアクターの配役のようにも感じられる。もちろん、医療者にとってみても患者さんは患者さんであり、病人は病人、何も違いはない。しかしながら、病人という役割を演じている、という捉え方は社会学独特のものといえそうだ。原語でSick role、「患者役割」ではないというところも、医療者に見えている視点とは違うといえるかもしれない。

さて、社会学者パーソンズの整理によれば、例えば今回私は「蕁麻疹と診断された」ことで病人という“地位”に就くことになり、そこには固有の義務と権利が伴う。役割が与えられるのだ。そもそも社会学は社会を形成するあまたの配役に対して役割期待をするのだが、私はその病人としての役割期待にこたえなければならない、というわけだ。それは具体的にはどのようなものだろうか。例えば学生ならば「勉強すること」、教師なら「教えること」のような存在意義に関わるものだ。因みには只今、製薬企業社員であり、また大学院で学ぶ学生であり、一方で社会人を相手に疫学やデータ分析などを指導する立場であったりと一人で何役もある。役割が1つ増えたところでどうということもない。そもそも役割が1つしか無い人などこの世にはいないだろう。さて、病人役割としては主に以下のようなことが“期待”されることになる。

(1) 普段の義務が免除される

(2) 罹患したことには責任を負わせられない

(3) できるだけ早くの回復にはげまなければならない

(4) 医師に助けを求め、医師の指示に従って治療に協力しなければならない

このうち(1)に関して言えば、当人だけでなく周囲の人たちもまた「役割期待」が課せられることになるとも言えるだろう。病人となった当人は会社や学校は休んで構わない、むしろ休むことが(3)に貢献したり、感染症であれば感染リスクを防ぐという意味で“歓迎される”べきであったりもする(蕁麻疹で会社を休むのは微妙だが)。会社であれば休暇をとった同僚の分も働くことになるので迷惑千万な話なのではあるが、それでも決して当人を責めないというのが周囲の人たちの“配役”としての役割期待というわけだ。

同じ意味で(2)についても病人自身というよりは周囲の人の役割ともいえるだろう。これは罹患した当人が「病気になりたい」とは思ってもいなかった、という大前提があるからであり、あくまで不可抗力的に当人が望まない罹患に苛まれたと受け止められるからである。誰も好き好んで病苦になろうとは思うまい。故に周囲が批判するのはお門違いというわけだ。とはいうものの、ここには少し反論もありそうだ。コロナ流行時だというのに不要不急な外出をしていたせいで罹患したのであればどうだろうか。あるいは自堕落な生活をしているのが周囲も知るところであって、その結果として慢性疾患になったといったものであれば、周囲の人も文句の一つ二つ(三つ四つ?)言いたくもなるだろう。

また一方で、(3)、(4)の役割期待に対して努力を惜しまなかったとして、周囲の期待通りに早期に社会復帰できるという保証があるというものでもない。前述のような慢性疾患であれば、その疾患と折り合いながら仕事をするのが只今の社会通念であるし、その一方で病状が回復せずむしろより悪化したり命を落としたりという帰結も現実にはある。病気が治れば病人役割は任期満了ということになるのだが、その任期満了のあり方も様々だ。

診断という儀式

さて、社会学的にみたときにその病人役割が“任命”されるところの、「診断」とは一体、何だろう。私の持病であるところの(前回紹介した膵頭十二指腸手術の術後後遺症的な)消化力の不足と、今回の蕁麻疹はどちらも「医者が診察した」ものであるが、他にも“持病”はある。いわゆる「頭痛持ち」であり、月に1度か2度か、市販の頭痛薬を飲んでやり過ごしてはいるが、この症状は医者に診てもらったことがない。また、春になると毎日、市販の花粉症治療薬を飲むのだが、こちらも医師の診察を受けたことはない。私にとっては消化不良、蕁麻疹、慢性の頭痛、花粉症はそれぞれに、ハッキリと認識している「私の病気」であって、医師に診てもらったかどうかはさして重要なことではないのである。

一方、社会学の視点からいえば診断を受けた病気なのかそうでないかは、まるで次元の違う話になるだろう。何より診断を受けなければ前述したような病人役割を担っているものと社会は了解しないのであり、学校や会社を休めば仮病を疑われるかもしれない。むろん、今時は会社も雇用者の権利である有給休暇を取得するのにその理由を問いただすようなことは基本的にはないだろう。それでも重要なプレゼンがある当日に急遽、休暇をとるということになったときなど病人役割としての“証明書”、つまり診断書なくして「頭痛がするので休みます」としたのではさすがに了解されにくい。

つまり、それだけ医師による「診断」というのは大いなる社会的事実なのであり、診断証明書はパスポートやマイナンバーカードの如くに、病人としての存在証明をするのである。

医療化

著書「サピエンス全史」で有名なハラリ氏は、妄想という名の想像力が私たちホモサピエンスを繁栄させたとしている。その意味で病状、つまり痛いとか痒い、という症状は「実在」してはいるが、果たして「病気」が実在しているといえるのかどうか、少し疑ってみよう。ひょっとしたらハラリ氏のいう、妄想のたぐいかもしれない。何をバカな、という声が聞こえてきそうである。ただ、病気の診断技術は近年、目覚ましい進歩をしたものであり、江戸時代であれば「症状」は認識できても、現代的な意味での「病気」は認識できないものがほとんどだったに違いない。

たとえば蕁麻疹のように身体のあちこちに炎症が起きるとか、頭痛のように頭が痛いとか、戦国時代であれば敵の武士に切られた箇所から血が出たとか傷になったという「症状」は、時代が違うからといって別モノということはないだろう。痛いものは痛いし、痒いものは江戸時代だって痒い。しかしながら、「病気」の方はどうだろうか。例えば癌はどうか、糖尿病や高血圧はどうだろうか。

社会学には「医療化」という概念がある。簡単にいえば、ある事柄について、「これは医療の問題だ」ということが社会的にコンセンサスを得られれば、それが医療化というテーマになる。癌も糖尿病も社会的なコンセンサスを経て医療化されたということになる。さてこの医療化という概念、相当な“社会的影響力”がある。

例えば、先般、大リーグで活躍する大谷選手の専属通訳をしていた水原氏の“病気”が話題になったことは記憶に新しいだろう。彼は大谷選手から総額20億円を超える額を“泥棒”していたとして逮捕された。私が子供の頃、東京都府中市で起きた3億円事件はセンセーショナルでドラマにもなったが、金額的なことでいえば水原氏の盗んだお金は文字通りケタ違いであり、その意味では単なる詐欺師ではなく、大泥棒でもある。そんな彼が「ギャンブル依存症」という病気だろうという報道がなされた後は、あたかも彼が病気の被害者のような視点から、少なからず“同情”的な声が聞こえてきたのである。

仮に彼のギャンブル依存症という病気が報道されている通り事実なのであれば、確かに前述した病人役割(2)にあるように、そのこと自体は彼を責めるわけにはいかないことになる。然るに当人が望んでもいないのにそのような病気に罹患した、可哀そうな人というようにも映るわけだ。これがまさしく「医療化」のなせるわざ、といえないだろうか。ギャンブル依存症は古代の昔から存在していたものではなく、ここ日本にあっては癌や糖尿病と比べてもその存在が認知されたのは最近のことである。その意味で水原氏はラッキーということでもないだろうが、病人役割を担っていると社会が認知できる時代での犯罪だったことが同情を受けることにつながったともいえる。病気としてのギャンブル依存症が存在し、社会に知られていなければ社会から情状酌量の余地なし、ということで糾弾を受けていたに違いない。

想像力が豊かなホモサピエンスとして、さらに妄想を働かせてみよう。大谷選手に対して行ったことは確かに重罪ではあるものの、司法の世界では「本人に責任能力がない」ということが証明されると、仮に大量殺人でも無罪となるロジックがある。然るに社会学の視点から彼は無罪であるという可能性も出てこないだろうか。さらに妄想を膨らませて、例えばストーカー行為を繰り返す人や「のぞき」等の性犯罪をする人は、カタカナ表記の“ビョーキ”は間違いないとして、学術的にみても漢字表記の「病気」ということはないだろうか。端的にいえば犯罪の中の多くのものが「病気」、つまり医療分野でどうにかできる事案である可能性があるようにも私には思える。病人役割として掲載した(2)、責任を負わせられないというのは、犯罪を犯した人を有罪とするのか、それとも責任能力がないとして無罪とするのかという視点とも関わっているのである。

ビジネスチャンス

「医療化」はビジネスにも直結する。ギャンブル依存症の治療薬は今のところ開発されてはいないようだが、「治す」ための研究は病名が付くことでスタートラインに立つことが出来る。言い換えるならば、「ストーカー依存症」「のぞき依存症」は、病名として認定されていないので、医療化、すなわち医療者が自分ごととしてこれを助けたり改善させたりという動きにはならないというわけだ。

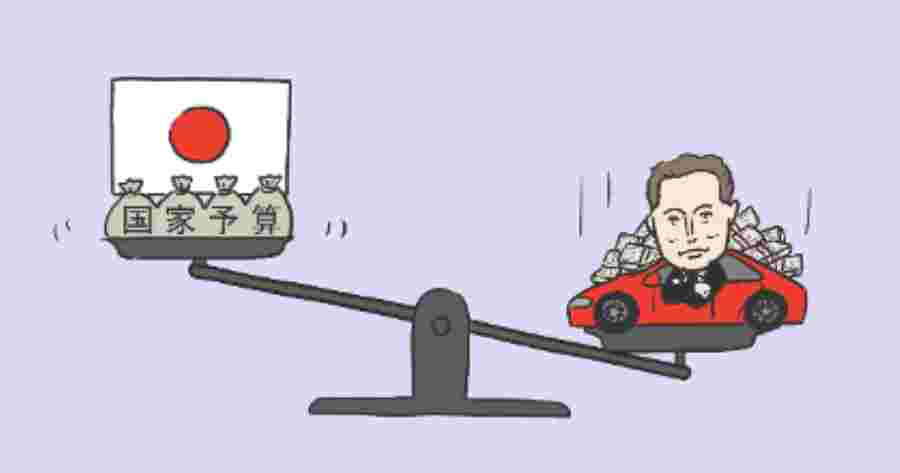

前述したような癌や糖尿病などは、江戸時代では医療化しておらず、そこにビジネス市場があるという着想は現代的なことだろう。病気が新たに認識されれば、そこにあらたな治療の市場が生まれる。口の悪い人は製薬産業のことを「病気作りの産業」と揶揄するが、確かに癌、糖尿病、高血圧、高脂血症等々、病気と認定されればビジネスチャンスが拡大するという構図になっているのは否定のしようがない。

「病気作り」として特によく知られたお話は高血圧の定義拡大だろう。1950年代頃にこのような疾患概念が知られたというが明確な定義はなく、それが1960年代になって160/95mmHg(収縮期血圧/拡張期血圧)、1970年代は140/90、そして1977年アメリカ心臓協会が発表したガイドラインでは130/80mmHg以上の血圧値を高血圧の基準としたことで、その都度に患者が増大したというわけである。(日本は140/90を基準としている)

もちろん、これは悪代官と越後屋の悪だくみのような、企業と医師らが結託して病気の定義を拡大したという話ではないことは現役の製薬企業社員として強調しておきたい。例えば高血圧ならば、その血圧値を超えたタイミングで治療を開始した方が、もっと値が高くなってから治療を開始するより治療成績がよいというエビデンスに基づくものではある。もちろん、閾値が下がることで高血圧治療薬の処方対象が激増したことは間違いないことではある。

一方で、ビジネスの視点からは極めてまれな病気の人が報われることは難しいといえるだろう。患者さんが極めて少ない疾患のことを希少疾病と呼称するが、希少疾病治療薬は平たくいえば儲からない、かえって赤字になるということから積極的に製薬企業は開発しようとしない。行政等が何らかのインセンティブを提供することで、こうした開発熱を冷まさないように工夫しているという苦しい実情がある。

また、そもそも「世界中に同じ症状の人が2人以上存在する」という条件がなければそれを病気と定義できないという決まりがあることをご存知だろうか。これもまた別の意味で医療化の問題といえるだろう。

被差別という側面

病気として定義され病名が付くという一連の医療化は、そこから「治す」へ向かってコトが運ぶのであり歓迎すべきことだろう。癌も慢性治療もまた、およそ私たちの平均寿命を延ばすことに大いに貢献しているし、私も蕁麻疹と診断されなければ、市販薬の塗り薬では太刀打ちできなかったようにも思える。しかしながら一方で、病名が与えられるということはある種のスティグマ、つまり悪い意味でも特別視、烙印を押されてしまうという側面がある。

特段、精神疾患系ではこの課題は明らかだろう。大谷選手の通訳であった水原氏は、犯罪者であるまえにギャンブル依存症という「病人」という烙印が押された。別の例で考えてみると、その昔は「落ち着きのない子供」であった人がいまではADHD、注意力のない病気の人となった。「治す」ことには向かう一方で、「あの人、ちょっと変わっているね」が「あの人、病気だから」となったのである。こうした事情から、自身が病気であることを誰に伝え、誰に伝えないかという悩みを病人は抱えることになる。いまでは社会的認知の進んだLGBTも、その昔は「同性愛」が病名であった“黒歴史”があることをご存じだろうか。「カミングアウト」という言葉が進んだ今でも他人にそれを伝えることは困難であろうし、それが病気として認知されていた時代はなおのことであったろう。

人類の歴史を紐解くならば、精神疾患に対する歴史はLGBTのそれよりもはるかに悲劇といえるかもしれない。重度の精神疾患は誤解を恐れずにいえば「普通じゃない」と映るし、正直にいえば怖くもある。意味不明な言葉を大声で発生するような人とはなるべく距離をとりたくなってしまったりもする。文明の発達していなかったその時代にあっては、こうした人を「気が狂った」とか、「悪魔にとりつかれた」とか、あるいは存在そのものを有罪として刑務所に閉じ込めたり、死刑判決を受けたりしていたという歴史があると聞く。むろん、今はそのようなヒドい時代ではないものの、重度の精神障害患者問題が完全には解決したものといえるものでもない。

医療化の恩恵?!

さて、医療者にしてみれば、こうした社会学者の視点は「ユニークな発想をする人たちだ」と感じられることかもしれない。そこが重要である。常識の違う、常識の外側の人からの示唆は大いに学ぶべきものがある。

さて、私の蕁麻疹であるがなかなか手ごわく、早晩に完治しそうという想像も難しい。こうしてコラムを書いているときも無意識的にあちこちをボリボリとしてしまって不衛生である。家族からも注意されてしまうのだが、かゆいことを我慢して創作するというのもこれまた難しい。その点、医者から「蕁麻疹」と診断されて以降は、少しくらいボリボリしていても家族も白い目ではなく同情的にみてくれるようになった気がする。なるほど、医療化とは「コレ」のことだな。

「続・疫学と算盤(ソロバン)」第7回おわり。第8回につづく