第18回:医療と経済の交差点

- Erwin Brunio

- 2022年2月15日

- 読了時間: 10分

更新日:2022年6月29日

2022年2月16日

2020年10月20日から、3週間に1回、大手製薬企業勤務で“えきがくしゃ”の青木コトナリ氏による連載コラム「疫学と算盤(ソロバン)」がスタートしました。

日経BP総合研究所メディカル・ヘルスラボWEBサイトに連載し好評を博した連載コラム「医療DATAコト始め」の続編です。「疫学と算盤」、言い換えれば、「疫学」と「経済」または「医療経済」との間にどのような相関があるのか、「疫学」は「経済」や「暮らし」にどのような影響を与えうるのか。疫学は果たして役に立っているのか。“えきがくしゃ”青木コトナリ氏のユニークな視点から展開される新コラムです。

(21世紀メディカル研究所・主席研究員 阪田英也)

“えきがくしゃ” 青木コトナリ 連載コラム

「疫学と算盤(ソロバン)」 第18回:医療と経済の交差点

緊急入院

少しばかり私の緊急入院についてお話させて頂くことをご容赦頂けないだろうか。先日、救急車で運ばれたのは1月20日のことである。

出かけた先での用事も済み、1駅ほどの距離を健康のためも考えて歩いて帰ろうとしたのだが、ゆるい坂道を登るのがかなり辛い。やむを得ず電車を使おうと駅のエスカレータで降りていたときに、立ち続けることがもう辛くて仕方が無かったので、降りきったところの床に寝そべったら駅員さんが「どうしました?」と声を掛けてくださり救急車を手配して頂くことにした。

実は救急車のお世話になったことはこれが初めてではない。以前、会社の帰り道に転んで左手を骨折したときにもお世話になったし、他に会社のオフィスから幾度か救急車を手配して頂いたこともある。まったく自慢するような話ではないけれど、“慣れたもの”ではある。

30代の頃に膵臓の一部に嚢胞(のうほう)性の腫瘍が見つかって切除したことがある。このため、医師らの話ではどうもその時の手術(膵頭部十二指腸切除術)の影響や、私に造影剤にアレルギーがあることなどから確定診断できる検査の実施がためらわれるということであった。ヘモグロビンの値が大きく落ちていたことなどから、恐らくは小腸からの出血があったのであろうという診断がされ、ヘモグロビン値と体調の回復傾向から10日後に退院、経過観察となった。

ケガや病気については当人がそれを望んで起こすものではないのだろうが、周囲に対しては全く申し訳ない気持ちになる。こうして救急車の手配から緊急入院となった私の治療に直接関わってくださった人、直接お話をした人は何十人にもなる。またバックオフィスで検査、薬剤処方、会計などの医事をしている人もいるだろう。迷惑をかけた人、ということになると自分の勤務先、家族・親族と、もう一回り多くなる。全く申し訳ない。

救急車の経済学

緊急入院したからということでもないのだが、今回は医療という社会システムについて経済学の視点から眺めてみようと思う。私の今回の緊急入院を経済学的な視点から「迷惑」「お世話になった」をとらえると、前述したような数百人規模では収まらないだろう。救急車という“無料の救急搬送システム”が国税で運用されていることを顧みるならば、税金を払っている1億人に「お世話になった」ということになる。

実際のところ救急車の有料化という議論はあるようだ。聞くところによると救急車を無料のタクシーくらいに考えている人もいれば、些細な症状であっても「優先して対応してくれるから」という理由で救急車を呼ぶ人もいるらしい。もちろんこれはごく少数の人の話だろうが。

とは言っても、では本気で有料化を検討しようかとなると、「救急車を呼べるお金の無い人は死ねとでもいうのか」という意見が出てくる。経済学は基本的に「経済合理的に物事を考える学問」である。よく言われる「人の命は地球より重い」論と、一体どうやって折り合っていけばいいのだろうか。今回はその矛盾するような、医療と経済とを一旦、バラして概観したうえで、その “交差点”で発生する課題を眺めてみたいと思う。

経済的合理性

丁半バクチを推奨するわけではないが、コインを投げて表が出たらベット(賭け)した金額の2倍が貰え、裏が出たらベットした金額を全て失うゲームを考えてみよう。皆さんはこのゲームに参加したいだろうか。恐らくこのゲームへの参加がバカバカしいことは誰でも気づくはずだ。

では、もし表が出たらベットした金額の10倍を貰えるとしたらどうだろうか。仮に裏が出たらベットした額は返ってこないだけ。賭けた金額の10倍を払う必要はない。これならば是非にでも参加したいと考える人は多いだろう。

“経済合理的”という考え方は、端的にいえば最初のゲームには参加しなくても、10倍のチャンスがあるゲームには参加するという考え方のことをいう。ここには「期待値」という考え方が利用される。図1を見て頂きたい。最初のゲームの期待値は1倍、つまり損も得もしないゲームであり経済合理性からみたらいわゆる“クソゲー”とでもいえようか。例えばこのゲームを毎回1万円ずつ、計100回もやったら、くたびれるだけだ。

(図1)

一方、後者のゲームは期待値が5倍である。仮に100回もこのゲームに参加できるとした場合、毎回1万円をベットしたとして、100回全てチャレンジしたら1万円×100回=元金を100万円とするならばそれは500万円に変わる。つまり400万円のプラスが期待される。参加しない手はない。

・・・とはいうものの、世の中には「ノーリスク主義」なる人がいて、たとえこれだけの期待値のゲームが目の前にあったとしても1回1回は50%の確率で元本を失うことから決して手を出さないという考えの人も一定数いるかもしれない。皆さんもこのゲーム、仮に1回しかチャレンジできなかったとしたら、少なくとも全財産をベットすることはためらわれることだろう。ノーリスク主義ではなくても、どのようにしてリスクと折り合うのかは重要である。

治療の決定樹

医療経済学分野では上記とよく似た考え方で物事をとらえることが多い。いや、「よく似た」どころか「同じ」ロジックで考える、といっても過言ではない。

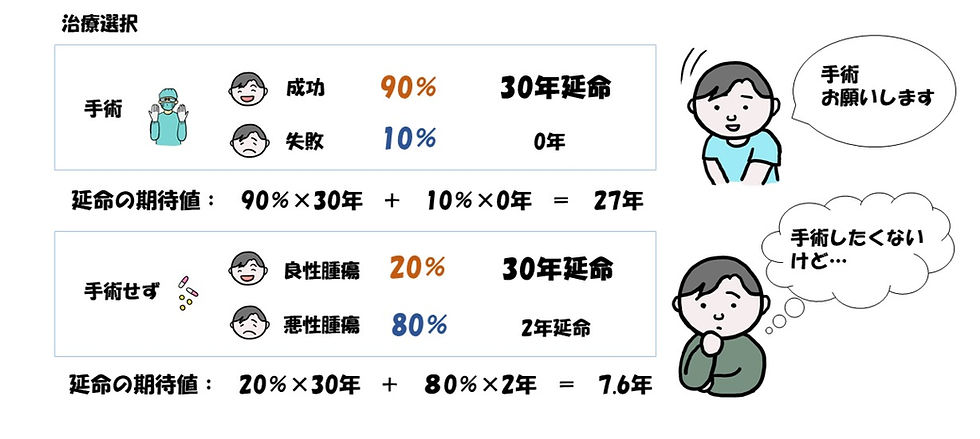

図2をご覧いただきたい。前述した30代の頃の私が医師に言われた嚢胞の腫瘍については、そもそもこの嚢胞によって急性膵炎が発症するほどまでに肥大化していたことから、医師からは「おそらく悪性腫瘍だ」と告げられた。30代で膵臓癌と言われた時のことは今でも忘れることはないのだが、それはさておき、これを医療経済学的なモデルで記載すると図2のようになる。膵頭部十二指腸切除術というのは、一旦、臓器の5か所を切り離したうえで膵臓の半分を切除し、再度5か所を再縫合するという、聞いただけでも成功率の低そうな手術である。再縫合する5か所全てが完璧に処置されなければ手術は失敗となる。

(図2)

実際にはこんなに簡単なモデルではなく、何よりこの腫瘍が悪性なのかどうかということが手術よりも重要である。術前のお話では仮に悪性腫瘍が胃にも転移していたら胃も全て切除しますということであったし私も当然のこととしてこれを覚悟したものである。一方で手術をしないで生検、つまり嚢胞内のものが悪性なのか良性なのかを調べるならば播種、つまり嚢胞の悪性腫瘍物質が生検することによって周りにちらばってしまう懸念があるという。このように実際のところは手術をするのかどうかという判断には様々なファクターがあるものである。

さて、現実とはもちろん開きがあるが、手術をするかどうかの決断で重要になるポイントは手術の成功/不成功と、腫瘍の悪性/良性のというところでは違いがないだろう。また、何をもって判断するのかについては、“どれだけ長く生きられるだろうか”が適切な指標となる。少なくとも私の場合はそうであった。こうした指標のことを疫学や医療経済の分野ではアウトカム指標、主要エンドポイントなどと呼称する。実際のところ膵臓癌を覚悟していた私は、その後に繰り返される入退院のような術後後遺症(?)といった副次的な指標のことなどまるで気にも留めてはいなかったのである。

さて、先ほどみてきたコインの表裏ゲームのようにその命の長さを期待値として計算すると、手術をするという選択肢の方は27年、手術をしないという選択肢は7.6年と計算された。つまり、「命の合理性主義」に立てば、その命の期待値としては「手術をする」の一択である。何ら迷うことはないということになる。単純明快だ。

医療と経済の合流

さて、シンプルに経済学(コインの表裏ゲーム)と医療(手術する/しないの治療選択)とを個別に見たときには、合理的に考えれば何も迷うことはなかったであろうが、問題はそれが合流したときだ。図3をご覧頂きたい。手術をするにしても、手術をせずに後でその嚢胞が悪性腫瘍だとわかり抗がん剤治療をするにしても、現実問題としてお金が掛かる。

(図3)

ただし、日本の制度はご存知の通り国民に手厚く、先回のコラムで紹介したような1回の治療で2億円超が掛かるとしても、これを国が出資し当人は出資しなくてよいように出来てはいる。一国民からしてみればこれはなんと有難い制度だろうか。ウラを返せば、こうした問題を取り上げる「医療経済学」なる学問が日本では認知度が低いというのも、こうした手厚い制度によるところ(甘やかされ過ぎ??)もあるのかもしれない。

もちろん、お金に困っていない人であれば「1000万円といわれても、命には代えられない」などといった、「人の命は地球より重い」論を展開できるかもしれないが、「実際には払いきれない金額」というものは誰にでもあることだろう。お金持ちの諸氏はこの金額をそのような金額に読み替えて考えてみて頂きたい。一方、実際にはそのほとんどを国が負担するとして、自腹の痛みではなく、「国としての痛み」問題としてとらえて頂くと、医療と経済の折り合いの問題が浮き上がってくることだろう。(注意:当時の私の手術代金が1000万円であった訳ではありません。ここは創作です。)

医療経済学への誘い

医療経済学はこうした問題と向き合う学問領域である。「命の合理主義」にたてば、今回提示した事例は「手術をする」の一択となるのだが、その治療費が果たして幾ら掛かるのかという視点に立ち、要するに私たちが普段よく使っている“コスパ”、コストパフォーマンスで治療の選択肢を論じる。そのうえではどうしても「人の命は地球より重い」論は取り外さなければならない。医療経済学分野で主に利用されるのは「人の命は1年あたり300万円~500万円」くらいの相場にて、手術をするべきかどうか等、「その治療は推奨されるのか」を計算によって合理的に判断する。

この論理に立つと、「手術代金がいくらであれば手術をしない選択になるのか」の計算が可能となる。手術する場合27年、しない場合7.6年と、27-7.6=19.4年、“命の差”があり、1年500万円ならば19.4年×500万円=9700万円。つまりこの手術代が9700万円以内ならば「手術する」、9700万円を超えると「手術しない」、と判断することになるのである。

一方、人の命も単純に「延命」、生き続けられる年数を使わずに質調整生存年(Quality Adjusted Life years、QALY<クオリー>)の概念で整理する。簡単にいえば生を1、死を0としたうえで、寝たきりで移動の為には車いすが必須の1年や、失明をした1年を1よりも小さな数字にして捉える。失明といっても片目と両目ではQALYは大きく違ってくる。

「なんだか人のぬくもりが感じられない、嫌な学問だな」なんて思われた人もいるかもしれない。ある意味においてそれは遠からず正しいといえるかもしれない。かといって、では前回取り上げたような医療費の高騰の問題をどのように解決したらいいのかと考えてみて頂きたい。医療経済学の学識なくして解決の糸口さえ見つからないだろう。1治療1億円、2億円といった高額な治療選択肢は今後も増える一方であり、情(じょう)や情け(なさけ)だけでは到底、解決できない社会問題なのである。

人のぬくもり

今回の退院の前日に運ばれてきた患者さんは、見るからに私よりも病状が重い様子で、4人部屋だった最終日の夜は頻繁にその患者さんの対応のために病室の明かりが付いたり消えたりして正直、よく眠れなかった。

看護師さんらは努めて明るく、なんだかいつもより笑い声が大きい気がする。入院経験の多い私には、そのことが患者さんの病状の深刻さを物語っていることが痛いほどわかった。生死に関わる重い病状の人に対して医療者は全力で明るく振る舞うのである。情や情けでは乗り越えられない課題もたくさんある一方で、それなくして乗り越えられない課題もたくさんある。私たちは色んな人の情や情けに囲まれて生きている。

第18回おわり。第19回につづく